社会实践丨搭校地交流建合作桥梁,传工业文明助中国之治

2025-10-22

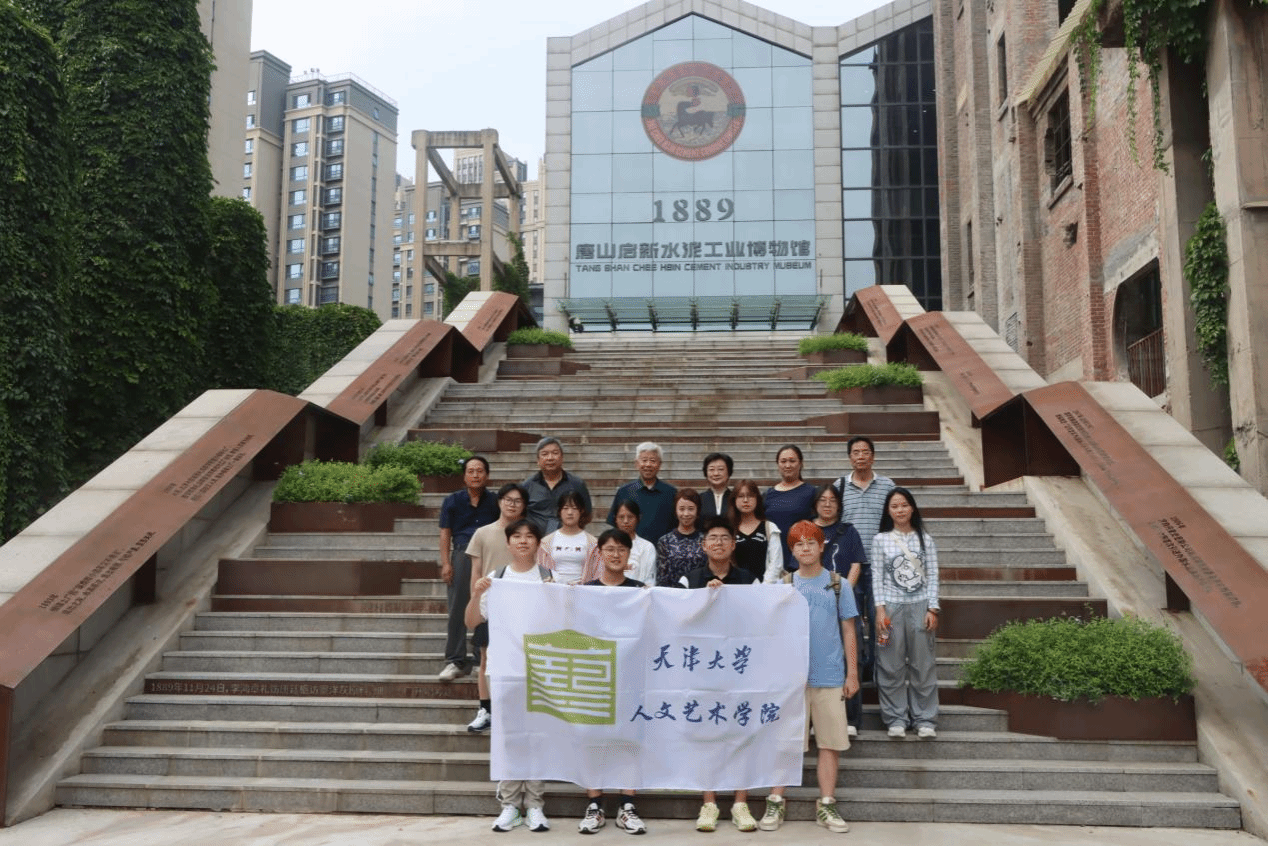

2025年9月4日至6日,天津大学人文艺术学院开滦调研实践队在天津大学文化顾问王杰、人文艺术学院党委书记吕静、人文艺术学院党委委员、大学文化与校史研究所所长张世轶的带领下,赴河北唐山开展为期三天的工业遗产专项调研。

实践队以“挖掘工业遗产价值、探索文化传承路径”为核心,自主规划调研路线、确定研究框架,在深入走访工业地标的过程中,同步联动地方文化机构与企业,从“中国之治”视角解读新中国工业文明的发展成就与转型智慧。

9月4日下午,实践队抵达唐山。首先前往1889文化创意产业园区(启新水泥工业博物馆)。

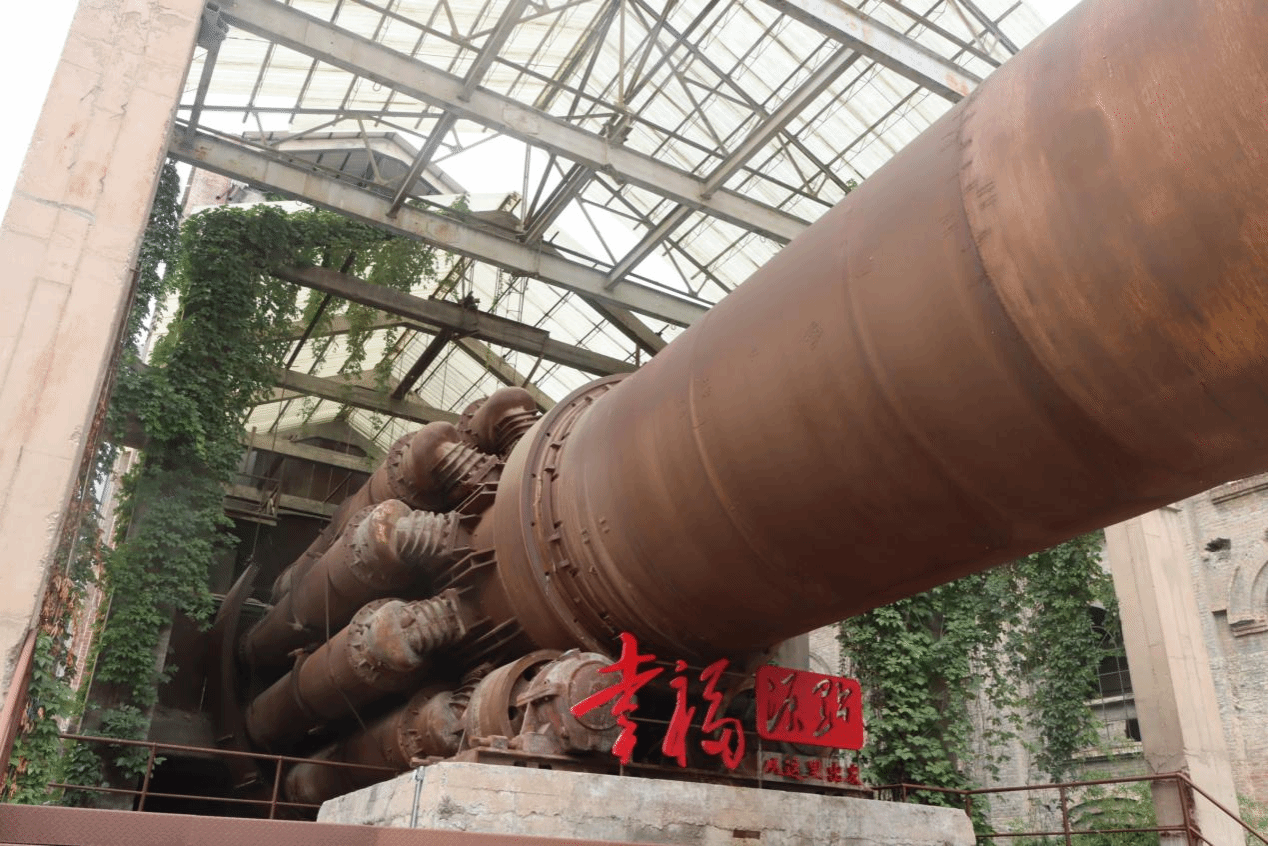

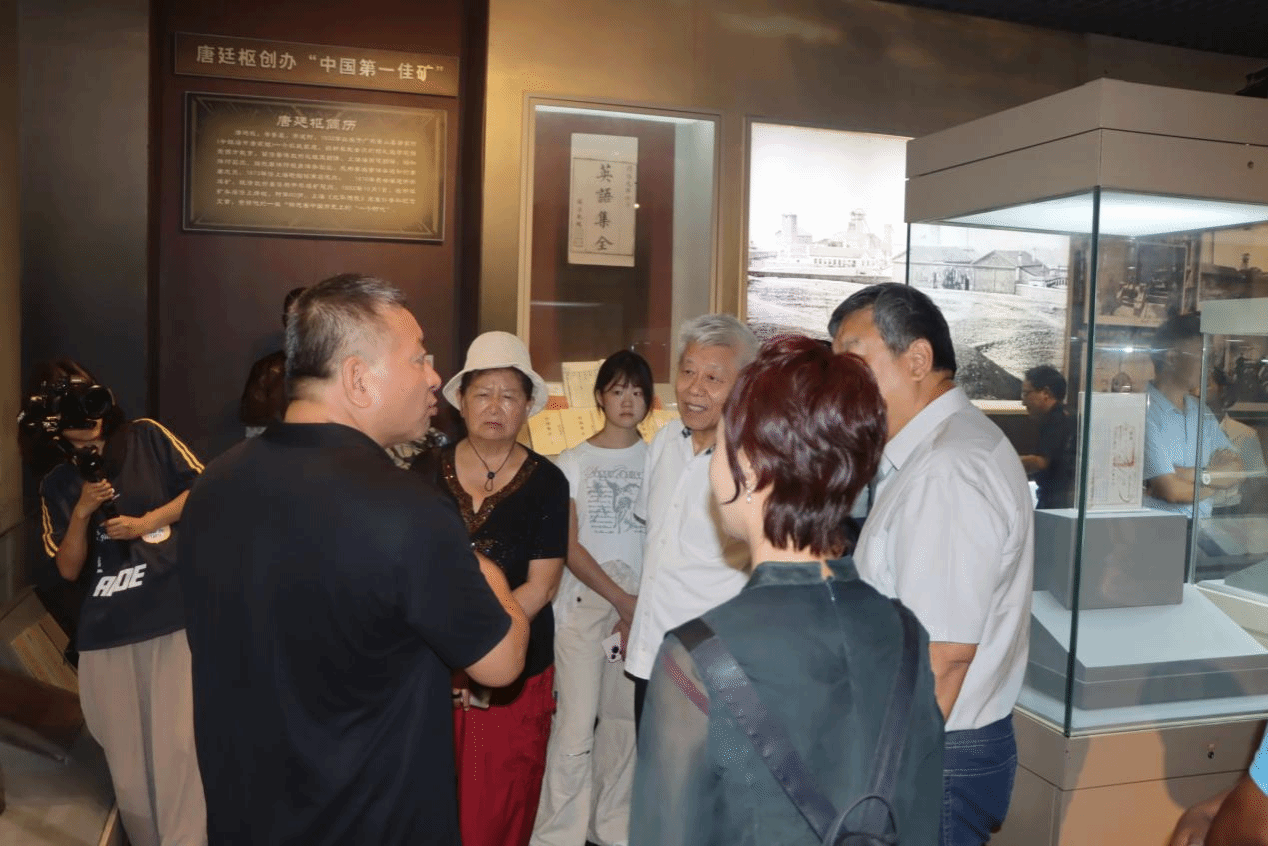

实践队成员们在博物馆党支部书记张丽的陪同下,进行沉浸式参观。泛黄的历史档案记载着启新水泥参与近代铁路、桥梁修建的辉煌过往,依旧挺立的老式水泥生产设备留存着工业时代的印记。从“启新洋灰公司”的创办波折到战争年代的生产坚守,再到如今文化创意产业园的华丽蜕变。工业遗产不再是静态的历史标本,而是成为推动文化建设、激活区域发展的鲜活载体,这正是中国之治中“可持续发展理念”在工业领域的生动落地。

参观结束后,实践队与馆方开展交流座谈。天津大学文化顾问王杰教授在交流中指出,启新作为“工业文明摇篮”独具魅力,其在时代变迁中得以留存并发展至今,这一历程尤为珍贵。他同时向学生们发出呼吁,希望大家主动宣传唐山、传播工业文化,用心讲好启新故事。天津大学人文艺术学院党委书记吕静提及北洋大学与启新之间的深厚历史渊源,对本次调研所取得的成果给予肯定,并就加强校企合作方面提出具体设想——搭建天津大学与唐山工业文化机构的长期合作平台,将博物馆正式纳入学生实践学习基地,推动自主实践从“短期调研”升级为“长效联动”,让高校学术资源与地方文化资源实现双向赋能。实践队学生代表也分享感悟,表示此次调研跳出书本理论,对“工业遗产的多元价值”与“中国之治的实践逻辑”有了更真切的认知。

9月5日上午,实践队一行前往开滦国家矿山公园,重点参观矿业文化博览区的开滦博物馆主馆。

博物馆内,珍藏着中国迄今存世最早的“开平矿务局老股票”、尘封百年的“羊皮蒙面大账本”、中国第一条准轨铁路的铁轨等珍贵文物,48件一级文物、72件二级文物、326件三级文物及上万件馆藏珍品,共同记述着开滦创造的20多个中国近现代工业史上的第一。

随后,队员们体验“井下探秘”,在地下数十米的老巷道中,从原始采煤工作面的鸟笼瓦斯预警,到落垛采煤、爆破采煤的技术演进,再到现代化采煤工作面的大型设备运转,九个真实复原的工作面完整呈现了中国煤炭工业的技术发展历程。从“人工冒险作业”到“机械化安全生产”,从“经验驱动”到“科技赋能”,队员们直观感受到:中国工业的技术进步,既是工业人奋斗精神的传承,更是国家“科技兴工、安全立工”治理理念的落地——通过政策引导、技术投入与标准规范,让工业发展既追求效率,更保障劳动者安全。

参观结束后,馆方与实践队举行研讨活动。王杰教授强调,开滦国家矿山公园是“生动的历史教科书”,每一件展品、每一条巷道都承载着开滦煤矿的发展历程与中国工业的奋斗足迹,呼吁传承弘扬开滦工人阶级“特别能战斗”的精神,让工业文化得以延续。实践队指导老师与队员们围绕工业遗产保护分享感受、交流思路。活动结束后双方互赠礼品以作纪念。

下午,实践队首先前往文献馆。在馆方工作人员的引导下,队员们近距离接触了馆内核心藏品——大量保存完好的书信、政令等实物文献。这些藏品横跨清末民初至现代多个历史阶段,涵盖工业企业与政企间的沟通函件、生产管理政令、技术团队内部交流手札等多元类型,成为工业技术史研究的珍贵一手资料。

下午,实践队首先前往文献馆。在馆方工作人员的引导下,队员们近距离接触了馆内核心藏品——大量保存完好的书信、政令等实物文献。这些藏品横跨清末民初至现代多个历史阶段,涵盖工业企业与政企间的沟通函件、生产管理政令、技术团队内部交流手札等多元类型,成为工业技术史研究的珍贵一手资料。

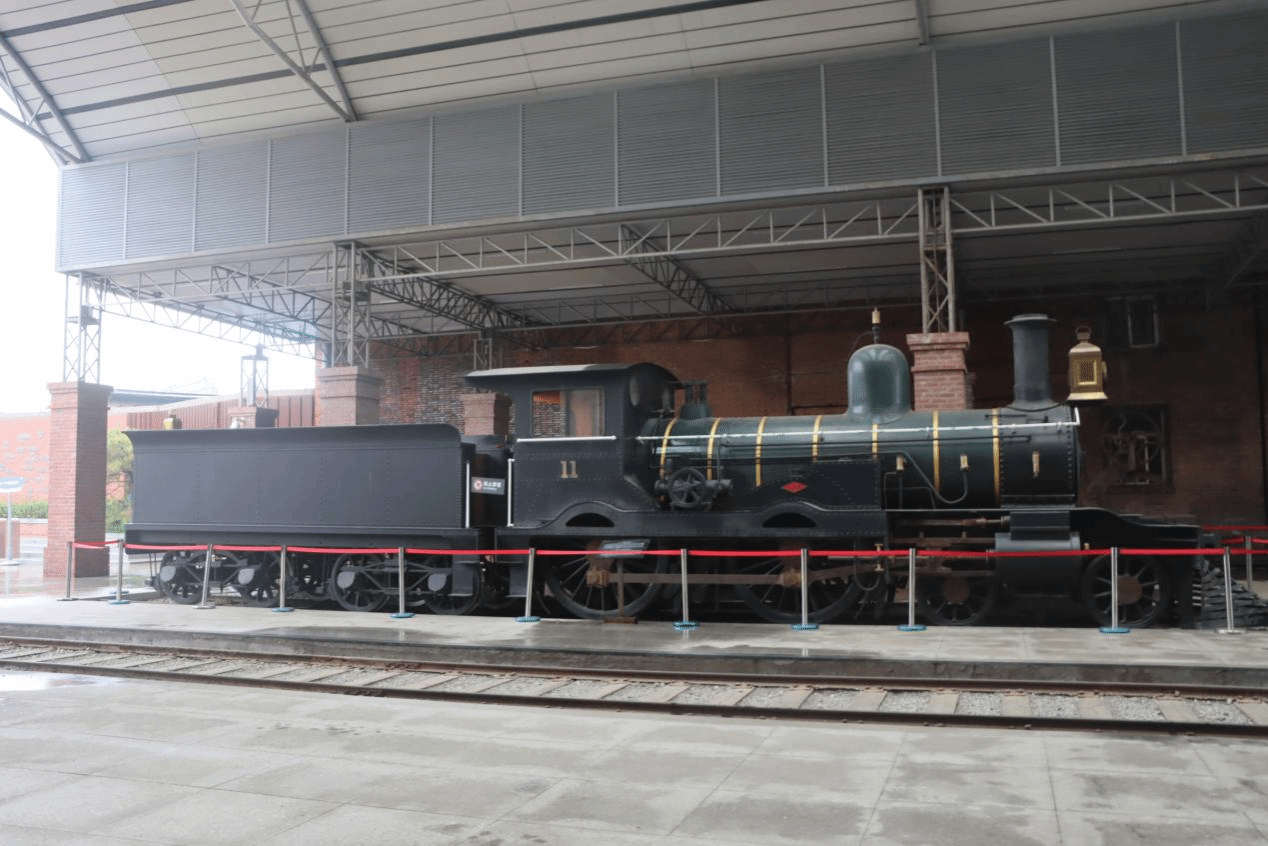

随后前往园区内的铁路源头博物馆,馆内以1881年“龙号机车”为原型的复原模型、唐胥铁路旧址发掘的钢轨与道钉、早期铁路工人使用的信号灯等实物展品,结合“马拉火车”的历史典故,让队员们看到中国铁路“从运煤专线到全国路网”的曲折发展——而铁路的延伸,不仅推动了华北地区工业与经济交流,更体现了“以基础设施建设带动区域协调发展”的长远布局。

随后前往园区内的铁路源头博物馆,馆内以1881年“龙号机车”为原型的复原模型、唐胥铁路旧址发掘的钢轨与道钉、早期铁路工人使用的信号灯等实物展品,结合“马拉火车”的历史典故,让队员们看到中国铁路“从运煤专线到全国路网”的曲折发展——而铁路的延伸,不仅推动了华北地区工业与经济交流,更体现了“以基础设施建设带动区域协调发展”的长远布局。

9月6日上午,实践队前往唐山工业博物馆,聚焦“百年工业之路”文化长廊展开调研。

在近代工业展区,唐胥铁路修建的详细史料与展品引发队员们的强烈共鸣;“龙号”机车模拟行车体验、《开平矿务局股票》版画印刷、3D打印纪念品等互动项目,让工业文化从“远观”变为“可感”。这里诞生的中国第一座机械化采煤矿井、第一条标准轨距铁路、第一台蒸汽机车、第一桶机制水泥等“工业第一”,不仅是唐山的城市记忆,更是国家工业文明起步的标志;而博物馆“活化展陈”的设计思路,正是中国之治“让文化遗产惠及大众”的实践体现。

在“龙号”机车内,队员们与指导老师围绕“工业文化当代传播路径”深入交流,一致认为:唐山工业博物馆的实践,为“工业遗产活化”提供了可借鉴的样本,其核心在于把握“历史与当下的联结”,让工业遗产成为连接过去与未来、沟通城市与市民的精神纽带,这也是中国之治“推动文化自信自强”的重要环节。

此次开滦调研实践,以“自主选题、专家引领、院企联动”为鲜明特征,实践队自筹备阶段便围绕“工业遗产与中国之治”自主设计调研框架。通过与启新水泥工业博物馆、开滦国家矿山公园等机构的合作,不仅获取了丰富的一手资料,更搭建起高校与地方在工业文化传承领域的交流桥梁,为后续长效合作奠定基础。

队员们通过整理调研资料、撰写专题报告,不仅构建起“中国近代工业史”的立体认知体系,更提炼出“艰苦奋斗、创新进取、爱国奉献”的工业精神,以及“协同治理、创新活化、以人为本”的中国之治实践逻辑。未来,实践队将继续深化调研成果,推动工业文化传播,让更多人从工业遗产中感受中国之治的力量,从工业精神中汲取奋进的动力。