纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年中俄美术作品展——第三期《和平与共生》

2025-09-06

前言

2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,也是中俄文化年。值此历史与现实交汇的重要时刻,天津大学人文艺术学院策划举办《纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年中俄美术作品展(线上)》,以艺术为媒介,铭记历史、弘扬精神、倡导和平。

展览自启动以来,得到了中俄两国艺术家、艺术工作者的积极响应。通过定向邀请与公开征集,共收到作品200余件。经严格评审,入选作品将于2025年9月4日至6日通过天津大学人文艺术学院微信公众号分三期推出:第一期“抗争与牺牲”、第二期“胜利与传承”、第三期“和平与共生”,以此寄托对构建人类命运共同体的美好愿景。

艺术是历史的见证,亦是沟通心灵的桥梁。本次展览既重温两国人民并肩抗击法西斯的伟大历程,也进一步深化中俄之间的深厚友谊。我们期待通过这些蕴含激情与思考的作品,让历史记忆在新时代语境下焕发新的光彩,让和平与合作的理念在中俄人民之间薪火相传。

作品展示

第三篇 •《和平与共生》

作品1《劳动的胜利:世界和平》

М.Ф.Бабурин(苏里科夫美术学院)

手捧面包的女子象征土地与丰饶,体现传统的好客与祝福;持模型拖拉机的男子象征现代农业、劳动创造与科技进步;年轻的舞者或青年象征青春、喜悦与劳动节庆的氛围;持枪的战士象征守护和平、捍卫劳动成果的力量。作品整体表达出劳动带来繁荣、和平需要守护的主题。作品强调只有依靠劳动和团结,才能创造美好生活,同时也需要强有力的守护者来捍卫和平。

作品2《守卫者》

陈宝国 (天津市雕塑家)

主雕由神盾、神剑、神兵三大主题构成,以三柄直插云霄的利剑和一面厚重的坚盾组合,象征着装甲部队战无不胜、坚不可摧。盾剑合一体现着装甲部队攻防一体,攻守兼备的军事特点,进而喻示着装甲部队对国家来说既是把锋锐的利剑,同时也是块稳固坚实的盾牌。整个雕塑庄严神圣,既充满历史感又兼具时代气息,完整地体现了我军装甲部队的历史使命与战斗英魂所在。

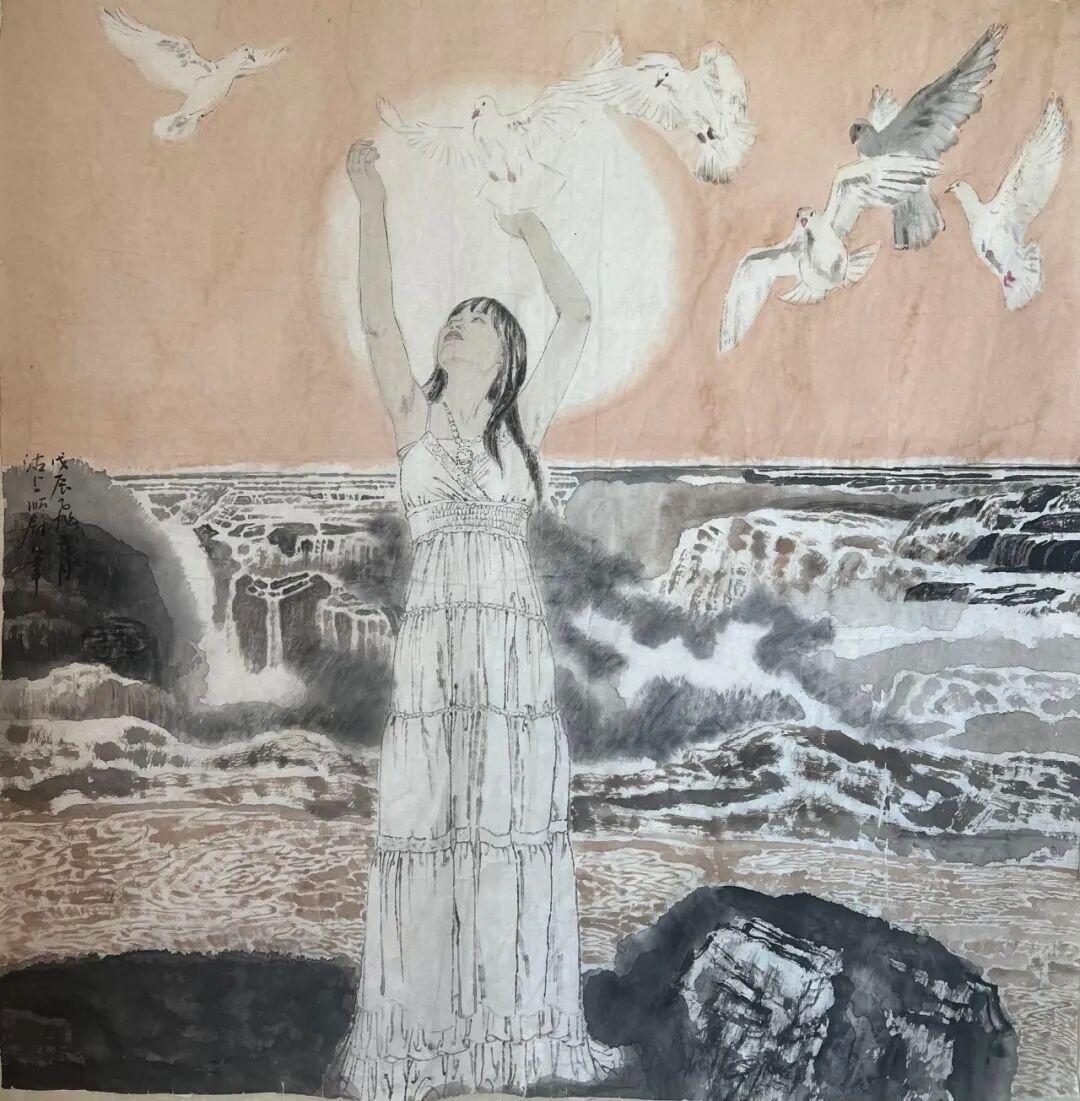

作品3《和平》

杨健(天津美术学校)、杨顺和 (天津大学)

《和平》人物画的模特为天津大学学生,化身为和平使者放飞和平鸽。背景为祖国母亲河——黄河。瀑布永流,太阳圆满。

作品4《心向往》

杨昊美(四川大学)

女子低首闭目,神情温柔而带着一丝忧伤,默默缅怀着历史的哀痛,也期盼着未来的和平。她与白鸽轻柔互动,姿态中透露着温柔而坚定的内心力量——经历过痛苦之后的沉静与隐韧,始终相信希望、朝向光明。白鸽翩然栖止,如灵动的信使,连接了战争的伤痛与和平的重生,承载着无数未竟的梦想与祈愿。女子身后的红隐喻着过去的战争与牺牲。蓝裙包裹身体,意味着宁静与复苏,冷暖交织出哀恸与期望。历史刻下伤痕,我们在痛楚中开出希望的花,祈愿世界和平。

作品5《拉风琴的女人》

М.А.Бурганова(俄罗斯工艺美术大学)

这件作品融合了超现实主义与新浪漫主义的特征。艺术家将多个人面、身体与衣褶进行解构重组,塑造出一个似真似幻的复合形态:她既是演奏风琴的个体,又是由多重形象共生而成的象征性存在。个体与群体、现实与幻象、音乐与形体之间的互相渗透,让观者体会到生命与艺术在多重维度上的共鸣。作品以浪漫而神秘的气质,揭示出人类存在中“共生”的真义:唯有在差异与融合的张力中,个体才能找到与他者、与世界和谐共处的可能。

作品6《永不重复的浪潮》

戴韵竹(安徽师范大学美术学院)

这件大理石雕塑以一位凝望远方的女性头像为主体,其发丝与奔涌的浪花完美交融,化作一道永恒定格的海浪。作品旨在通过柔美坚韧的女性形象与磅礴自然之力的结合,礼赞人类的伟大精神与对和平的永恒守望。

作品7《希望》

孙强(广州应用科技学院)

这幅作品以母女骑摩托为画面主体,红色主调承载厚重情感。反法西斯胜利是人类挣脱黑暗、奔赴希望的里程碑。画中母女向着前方骑行,象征在反法西斯斗争中,人们怀揣对和平生活的向往,勇敢奔赴光明。摩托车是前行的载体,如同反法西斯进程里推动进步的力量。母女间的依偎,传递出在苦难后对亲情、对平凡幸福的珍视。反法西斯胜利让人们重拾生活温度、铭记历史伤痛。更警示人们以奔赴希望的姿态,守护来之不易的和平,让先辈抗争换来的光明,照亮世代前行之路。

作品8《斯拉夫人的告别》

А.В.Богачев(沃罗涅日国立艺术学院)

《斯拉夫人的告别》是一首广为传唱的俄罗斯进行曲,它承载着民族在苦难岁月中的悲壮与坚韧。画面中的老兵轻轻拉响手风琴,熟悉的旋律缓缓流淌。围坐在他身旁的,是亲人们和身上带着战争伤痕的战友。音乐的节奏既唤起胜利的自豪,也激起失去与牺牲的痛楚。每一个音符仿佛都在追溯往昔的岁月,使在场的人们沉浸于复杂的情感之中。

作品9《杲杲冬日》

李小萌(四川音乐学院)

这幅作品聚焦于城市咖啡馆一隅,旨在捕捉日常里的闲适诗意。以柔和光感为引,将窗边场景缓缓铺陈——人物姿态自然松弛,或低语交流、或专注阅读,传递出都市人在快节奏中偷得的片刻宁静。画面用色温暖且克制,米白、深红与淡紫交织,平衡空间层次。光影通过细腻笔触晕染,从窗棂洒入的自然光,柔化了物体轮廓,让书籍、杯盏、花卉都承载着生活温度。背景中模糊的城市天际线,与近景的鲜活烟火形成呼应,暗喻喧嚣与静谧的共生。创作意图是借这方小天地,唤醒观者对平凡场景的珍视,在具象写实里,藏着对“慢生活”的向往,让每个驻足画前的人,都能打捞起属于自己的、关于温暖与松弛的记忆碎片。

作品10《霓裳华章》

王志昭(吉林动画学院)

以工笔描绘汉服文化在当代的多元传播场景,呈现出传统与现代、东方与世界的交融图景。作品中,汉服作为中华优秀传统文化的重要符号,不仅承载着古典的礼仪精神与美学意蕴,更在跨文化交流的语境中焕发新生。画面中来自不同民族与文化背景的人物共同欣赏、体验、与互动汉服,象征着文化在交流与共享中实现理解与认同。通过青绿设色与丝路纹样的融入,体现中华文明开放包容的特质,呼应交流互鉴的时代精神,传递出在全球化语境下中华文化的魅力与影响力。

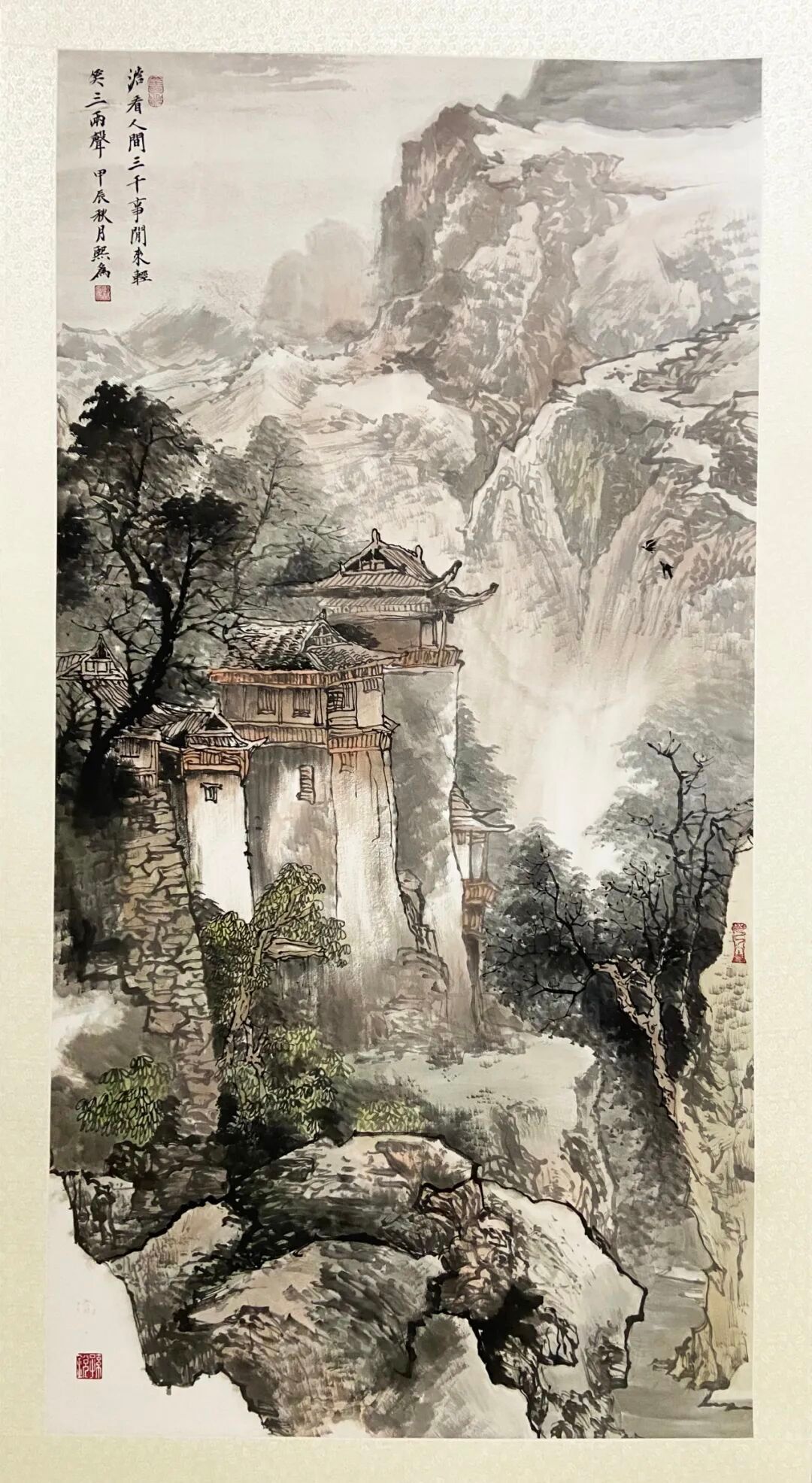

作品11《淡看人间三千事,闲来轻笑两三声》

孙锐(天津大学人文艺术学院)

“淡看人间三千事,闲来轻笑两三声。”该句出自现代创作的七言组诗《警世》。

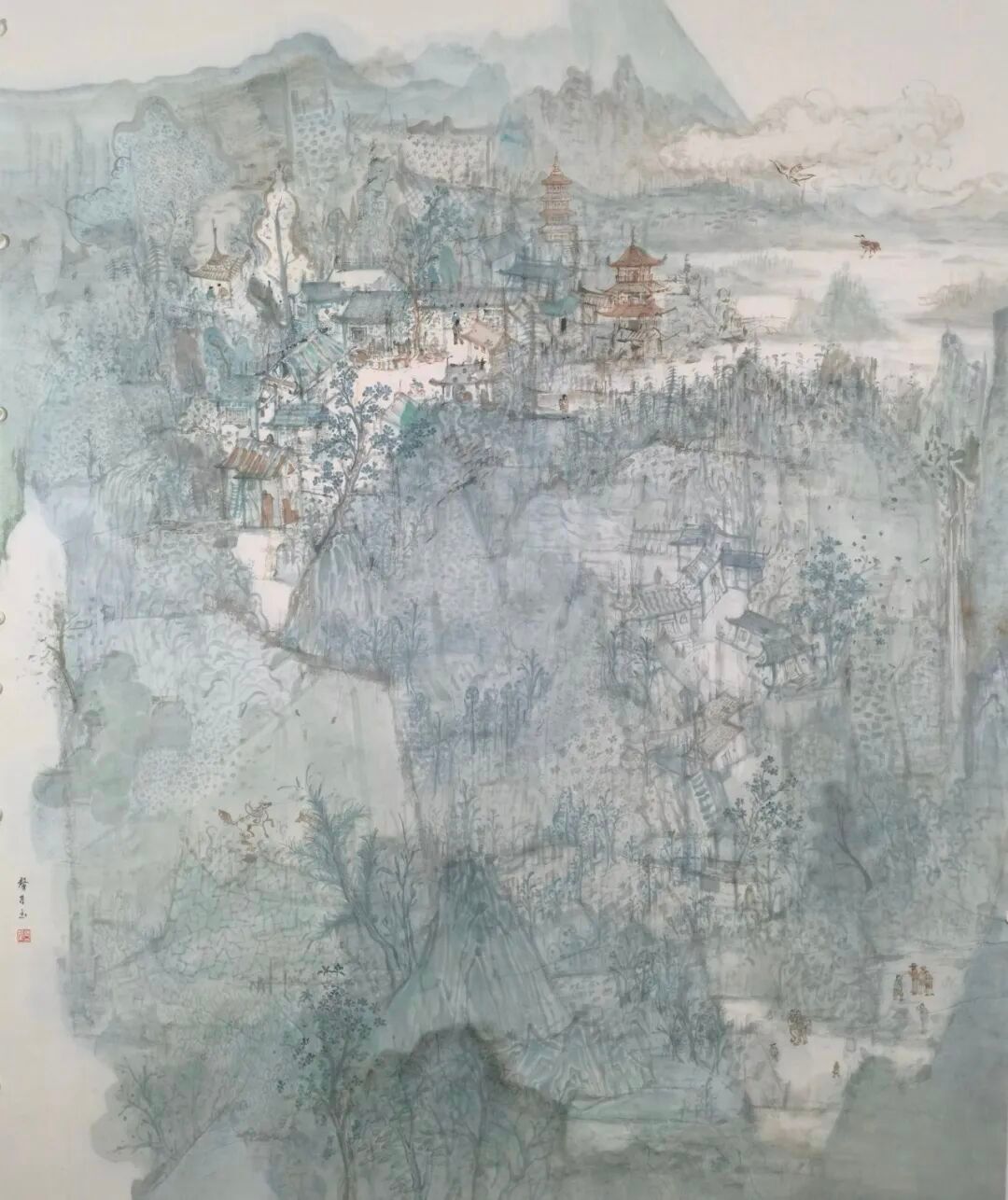

中国人善用寄情山水的手法来表达自己豁达的胸怀。画面中城楼威立于群山峻岭之间,霸气威武,但只有将帅之人才能读懂威武其中的辛劳与苦楚。还是寄情山水看淡一切,顺其自然就好,是作者托物言志的一种情感的表达。

作品12《山河·草木》

吴若明(南开大学文学院)

作品形式为瓷板四联画,手工压制圆形瓷板,施以釉下青花绘制。作品借鉴传统绢本扇面的形式和瓷板画四条屏的组合式样,呈现出山高月明、荷叶田田、花开叶茂的田园风光。画中的花开花落、林下泉音,皆为自然宁静之美好,如画之风景。作品通过远山近植、日升月起不同角度的主题描绘,展现蕴含时空变化、远近各异的大千世界中的一草一木,体现了历史长河里人们对于宁静生活中自然和谐的和平愿景。画面特别强调了明暗关系的对比,正如黑色背景下的一轮明月,暗色环境中的芙蓉花开等。这也是内心在艰难时刻,对于光明信仰的隐喻。

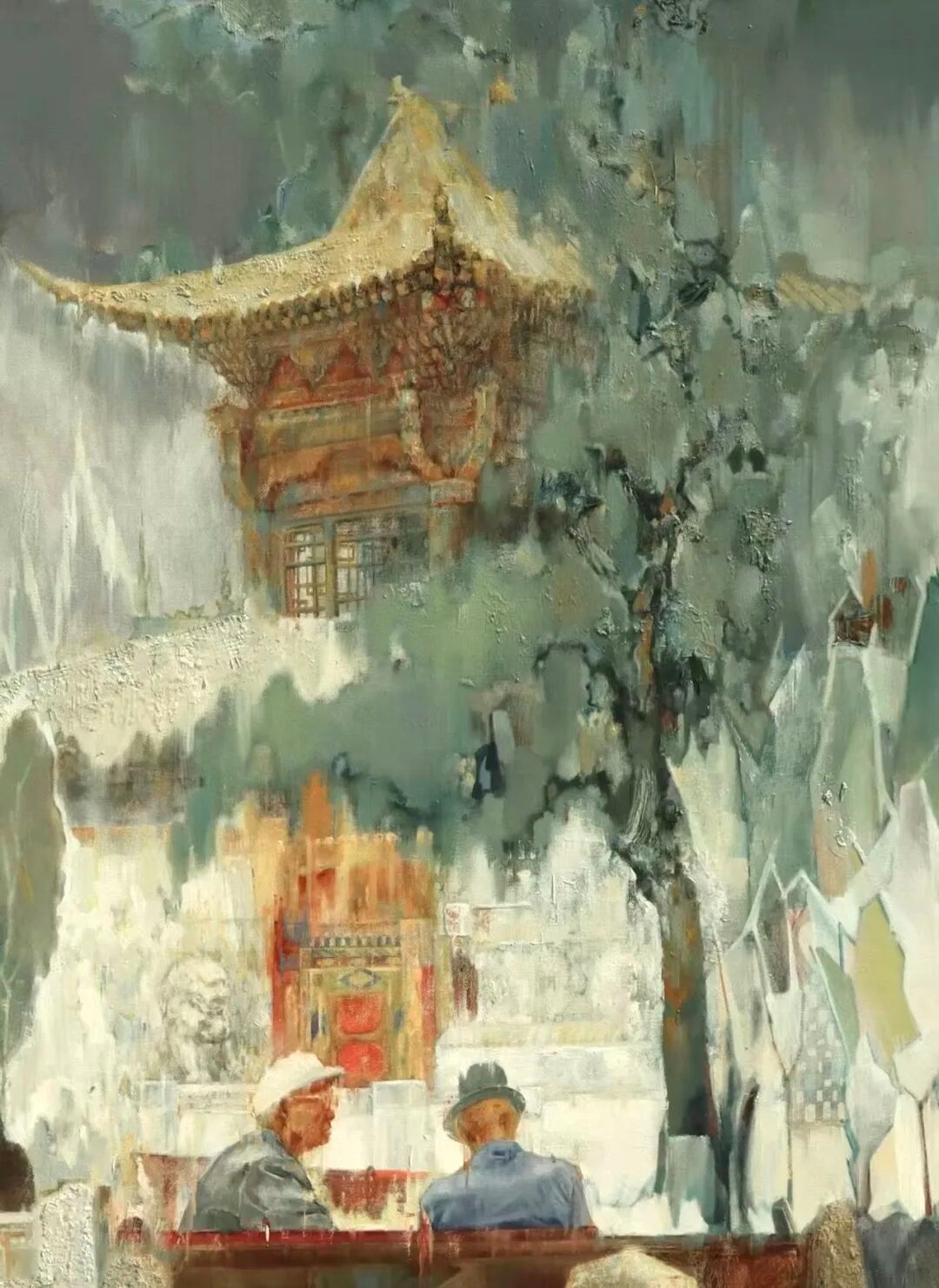

作品13《旅记·和平的愿景》

梁泽飞(西安美术学院)

作品创作于抗日战争胜利80周年,作者旅居青海,看到中国社会和平和谐、经济与文化一片欣欣向荣。考察塔尔寺时,门前两位侃侃而谈的老者与身后宏伟的木构古建筑交相辉映,树木的生长就像是祖国母亲在庇护着属下的人民。这一幕深深触动了作者,于是便用油画作为媒介予以记录,表达这份阳光下岁月静好的场景。社会和平、稳定,文化事业便可以蓬勃发展,中华优秀传统文化也就能得到更好的弘扬与传承。这是我们每一位文化事业工作者内心的愿景。祈愿没有硝烟与战火,人民安居乐业、幸福和平。

作品14《山河焕绿忆峥嵘》

张馨月(西安美术学院)

这幅作品表现了和平年代祖国的大好河山绿意盎然、游人如织。虽然欣欣向荣之际已经难以看出过去经历的艰难抗战,但我们仍然不能忘记那段壮烈岁月,要珍惜现在的美好生活。

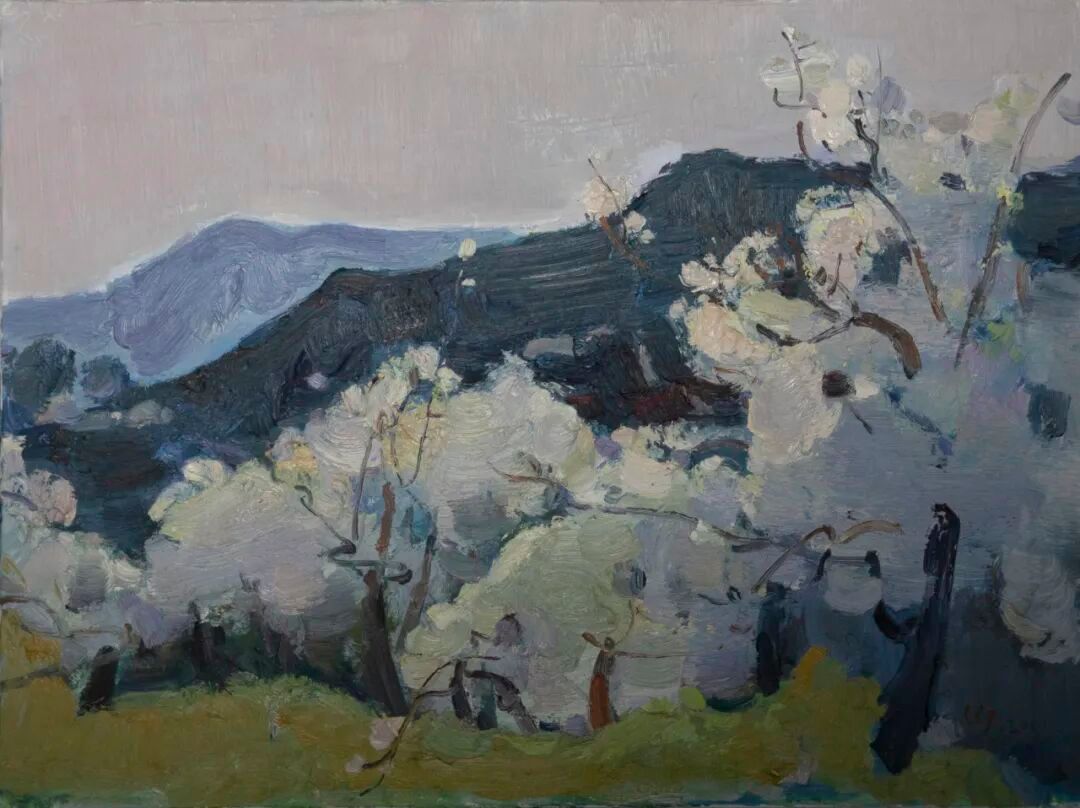

作品15《远山微蓝》

梁丽君(浙江农林大学)

作品描绘初夏时节中国南方山峦的宁静风光。画面以刮刀技法为主,营造出厚重而坚实的视觉效果。远景中,山峦呈现微妙的淡蓝色调,朦胧而深远。中景的山体则运用蓝紫色,通过刮刀的堆叠与刮擦,形成丰富而凝重的色彩肌理,塑造出山体的体积感和沉稳气质。近景处,盛开的白色花树成为视觉焦点,其烂漫的姿态与冷色调的山峦形成鲜明对比,为画面注入生机。花树的形态同样经由刮刀塑造,色块厚实,富有表现力,而勾勒的花枝是触发的灵动生机。整体色彩关系以微蓝、蓝紫与纯净的白色相互映衬,既体现了南方山野特有的湿润空气感与纯净感,又通过刮刀赋予的强烈质感和稳定构图,传达出河山稳固、岁月静好的意境。

作品16《库尔斯克公园湖边》

В.М.Соколинский(库尔斯克国立师范大学)

《库尔斯克公园湖边》出自艺术家库尔斯克题材系列创作。作者偏爱外光写生,以自由奔放的笔触乃至刮刀直接作画,捕捉自然光色的流动与瞬息变化。画面取景于库尔斯克一处公园湖畔:湖水的闪光与岸边的绿意相映,几叶小舟静泊其间,树木的色彩与倒影交织。通过湖、岸、船、树的组合与调和,作品展现出一种清新而宁静的气息,同时传递出艺术家对故乡自然景致的热爱与眷恋。

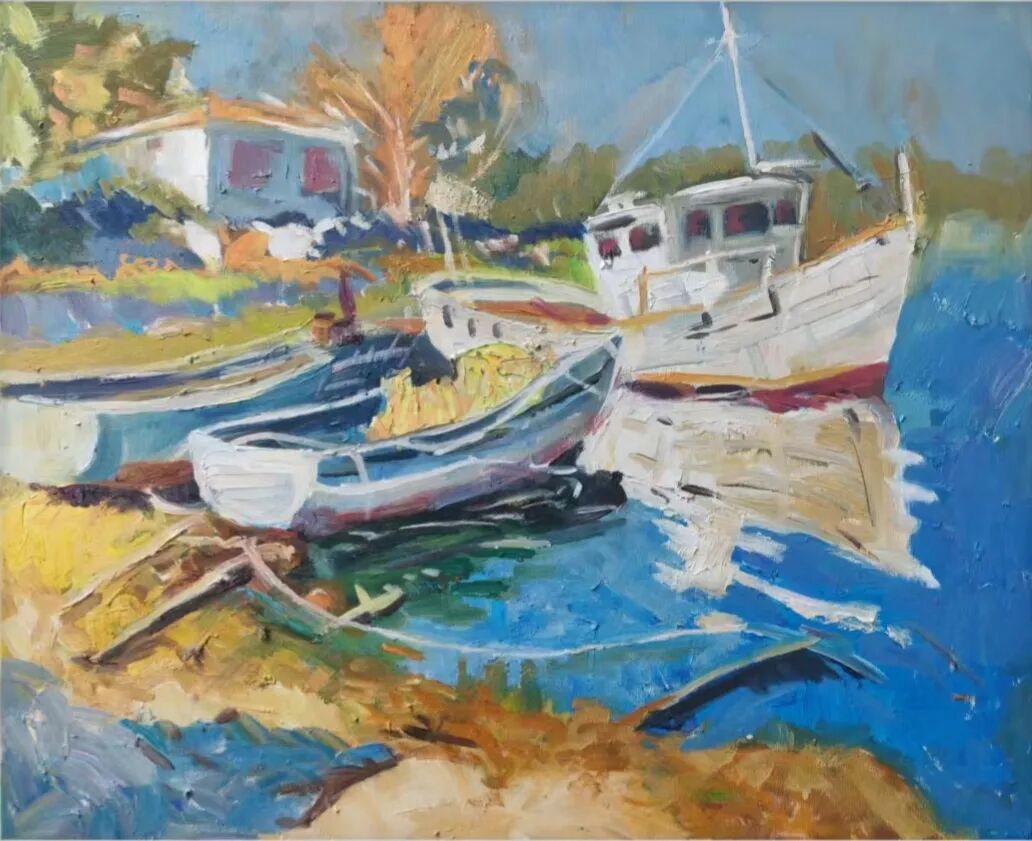

作品17《港湾渔歌》

贾军(西安美术家协会)

《港湾渔歌》的创作灵感,源于我近期去海边的一次与宁静港湾的邂逅。在那里,船只静静停泊,与周围的自然环境和谐相融。港湾里弥漫着渔家生活的质朴气息,那一瞬间的美好画面,深深烙印在我的脑海中,让我迫切地想要用画笔将这份宁静与美好定格下来。所以我回来后,就搜集了素材,创作了这幅作品。同时,我希望观者在欣赏作品时,能够暂时忘却城市的喧嚣,沉浸在港湾的宁静氛围中,感受到那份来自大自然和质朴生活的美好与治愈,唤起内心深处对宁静、平和生活的向往。

作品18《落日·渔家》

萨一雯(中央民族大学美术学院)

作品借由渔港晚照的诗意场景,传递对和平环境的礼赞。人们能从容奔赴山海、耕耘收获,便是和平愿景最美的注脚。愿这份渔家晚韵,成为世界共赏的和平符号。

作品19《收获》

陈虹(西安美术学院)

作品以沿海劳动女性为对象,表现人与自然的共生。

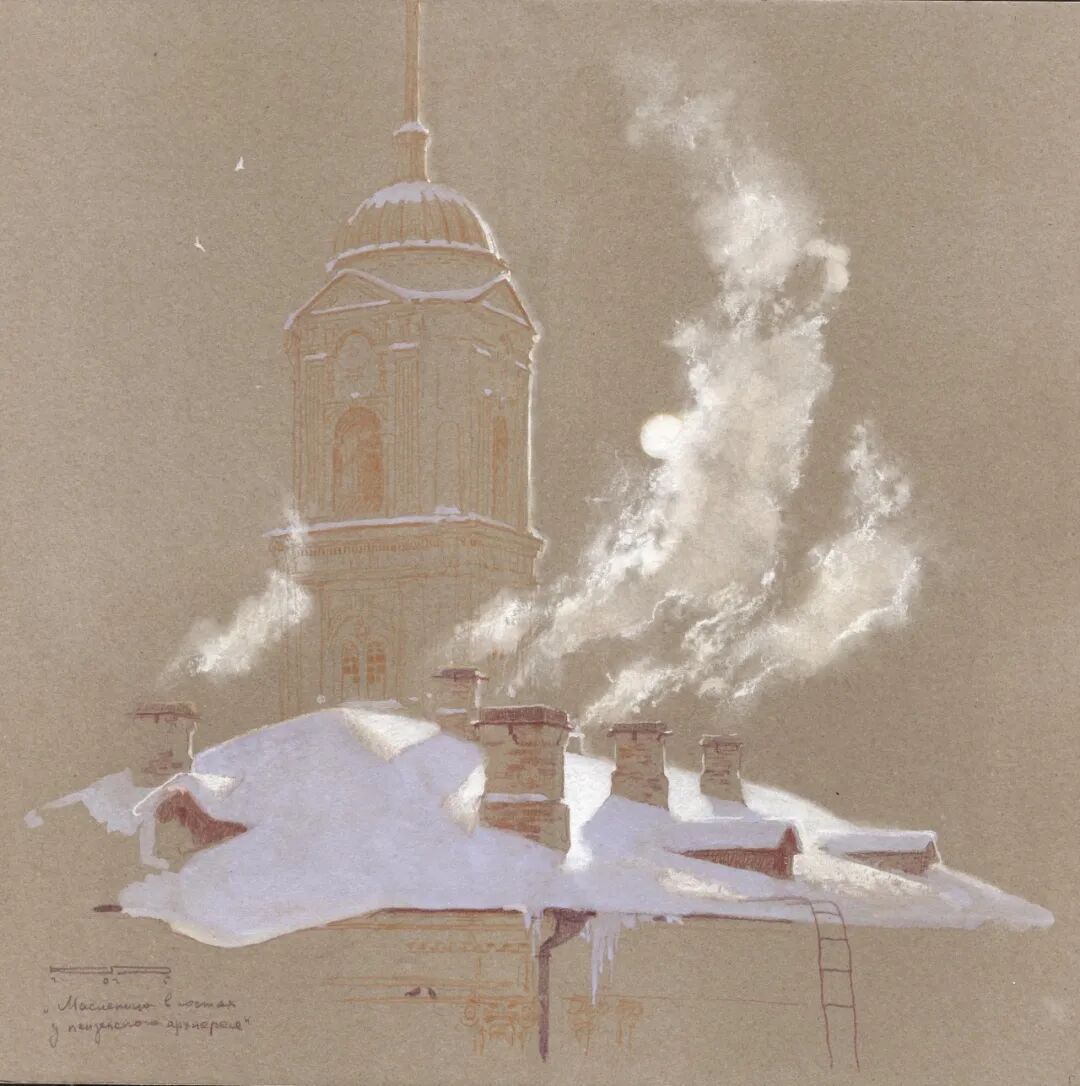

作品20-1《谢肉节前往奔萨主教堂》

Денис Коробков(奔萨艺术家)

作品展现了艺术家对故乡景致的独特感受。丹尼斯·科罗布科夫善于在画布上营造空气与光的氛围,他以纯净的白色描绘耀眼的雪景与明媚的阳光,使建筑仿佛漂浮在光影之间。画面中,节日的烟雾在阳光下闪烁,皑皑白雪反射出晶莹光泽,赋予整个场景一种梦幻而庄严的气息。这种以白色为核心的表现方式,是艺术家个人的独创手法,也让奔萨的城市风貌呈现出全新的艺术视角。

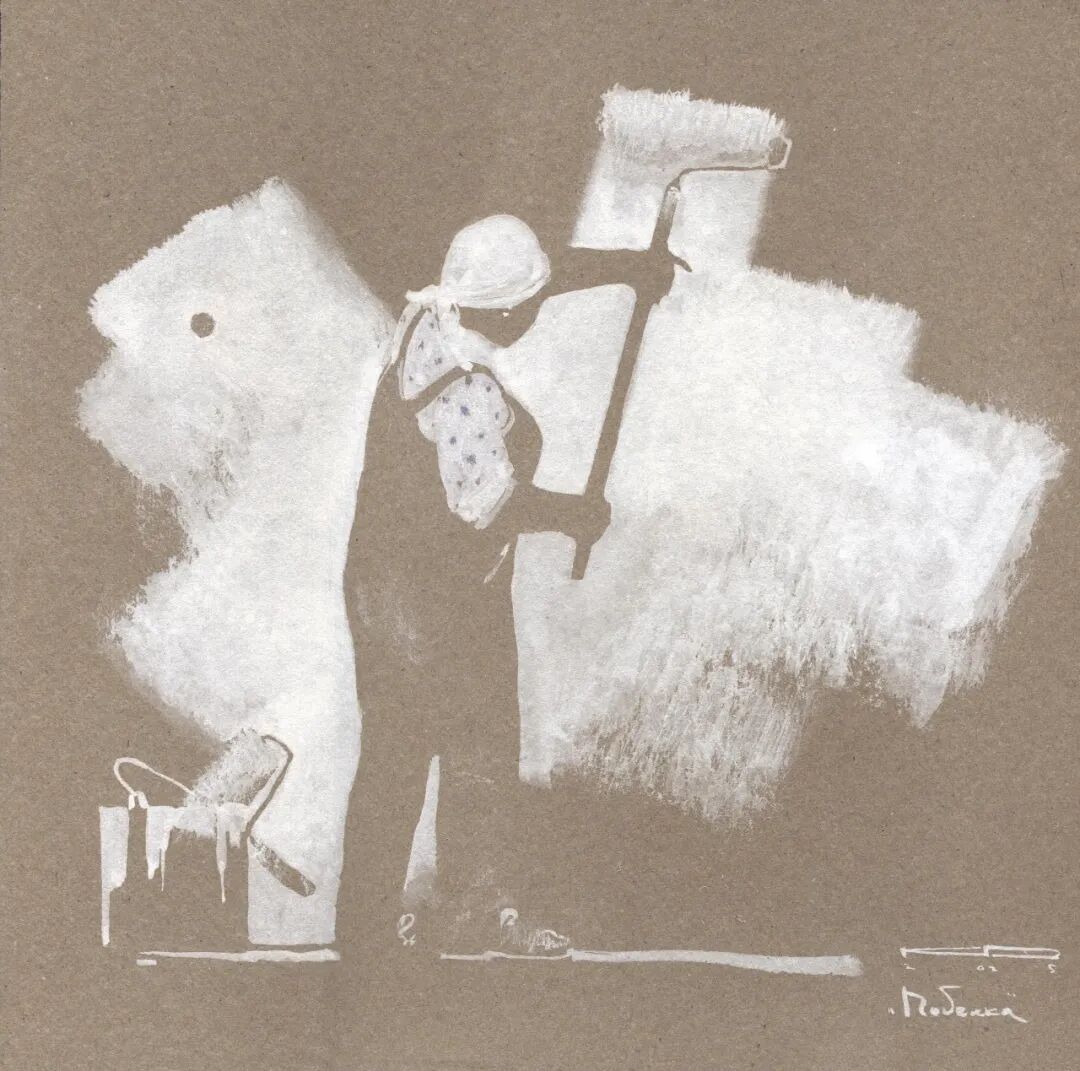

作品20-2《粉刷》

Денис Коробков(奔萨艺术家)

《粉刷》以极其简洁的手法呈现劳动场景:画面仅由背景与白色颜料的笔触构成,却成功塑造出一位正在工作的女粉刷匠。作品在形式上几乎是对“粉刷”一词的直译,但正因其简约,反而凸显出强烈的视觉张力。

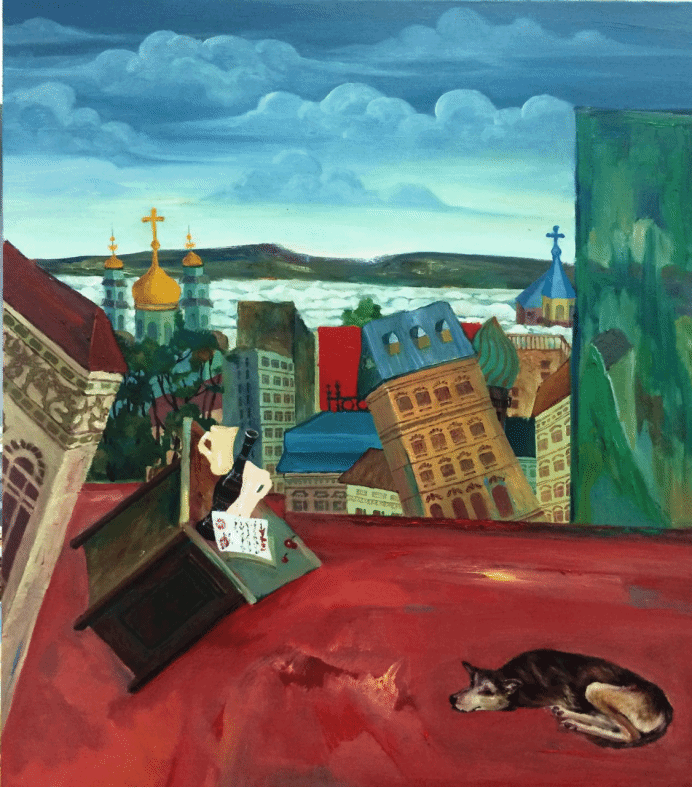

作品21《等》

孙金超(俄罗斯工艺美术大学)

《等》是作者在俄罗斯留学期间的心灵映像。留学生活中的自然、建筑、桌椅与小狗,片段式地浮现于脑海,仿佛在梦境中自由跳跃。画面以超现实主义的语言营造出一种漂浮与游移的氛围,将日常与幻象交织在一起。这既是对异国生活的深刻印象,也是潜意识对记忆与情感的重组。

作品22《俄罗斯风格建筑的聚集地——哈尔滨中央大街》

杨昭(云南艺术家)

作品以水彩描绘了哈尔滨最具代表性的街景。各式俄罗斯风格的建筑沿街而立,洋溢着浓郁的异域情调。透明而灵动的水彩笔触,不仅勾勒出建筑的独特轮廓,也传递出这座城市历史沉淀与文化交融的氛围。作品借由建筑群的组合,展现出中俄文化在空间与时间中的交汇,让观者在欣赏建筑之美的同时,也感受到哈尔滨这座城市独特的文化记忆。

作品23《科洛缅斯科耶的曙光:永恒之证》

谭锡助(莫斯科国立大学)

本作聚焦世界文化遗产——莫斯科科洛缅斯科耶的耶稣升天教堂。

“曙光”承载双重史诗隐喻。自然之序:朝阳驱散长夜,昭示生命法则;历史之镜:教堂所在高地曾见证1941年莫斯科保卫战的烽烟,此刻光芒如和平凯歌,宣告战争阴霾的终结。斑驳石壁沉淀岁月记忆,而昂然向上的尖顶与光共生,宣示文明尊严永续长存。这座屹立五百年的白石史诗,终将人类对自由、抗争与和平的信念,铸就为超越时空的永恒之证。

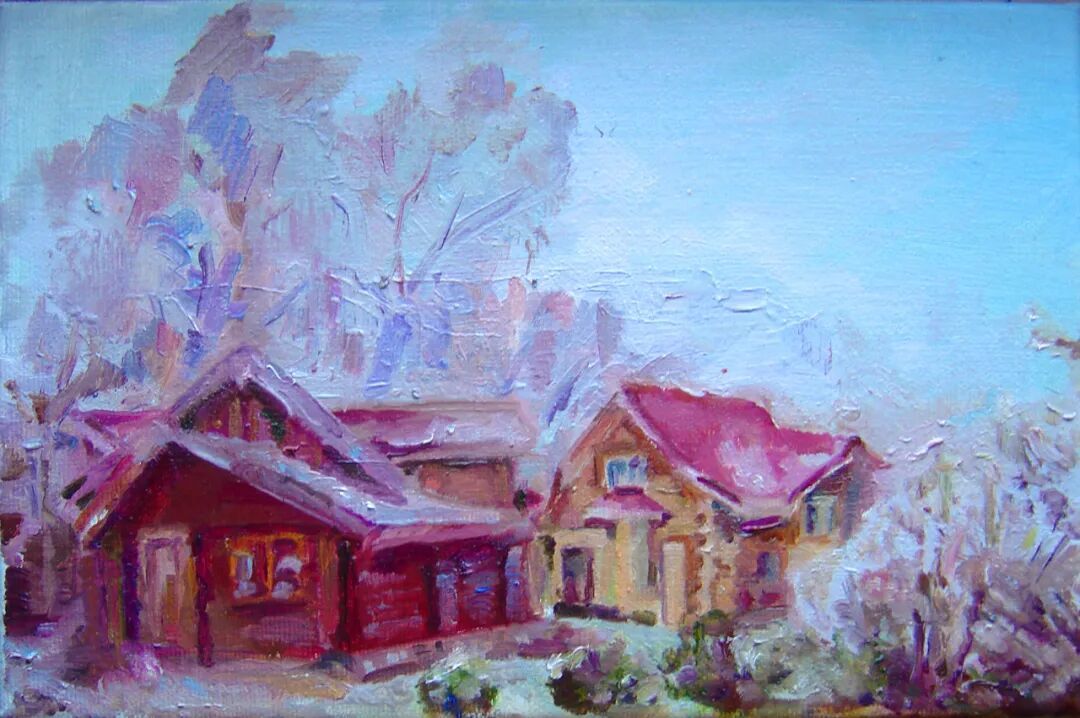

作品24《圣彼得堡的郊外》

齐昊(包头市少年宫)

《圣彼得堡的郊外》是一幅带有浓郁个人情感与艺术探索意味的油画作品。我曾在俄罗斯留学,在假期中走访圣彼得堡郊外的乡间,随手捕捉木屋与自然景致的宁静风貌。作品采用印象主义的绘画语言,色彩绚丽而富于变化,笔触鲜明而自由,既保留了写生的即时感,也寄托了我当时的心境与对季节的感受。这幅作品不仅是一次艺术旅途的记录,也是一段中俄文化交融的见证。以真切的情感描绘俄罗斯的自然风光,将个人的艺术体验与跨国的文化记忆结合在一起。郊外的宁静景致与斑斓色彩,正寓意着和平的可贵与留学生活的温情。

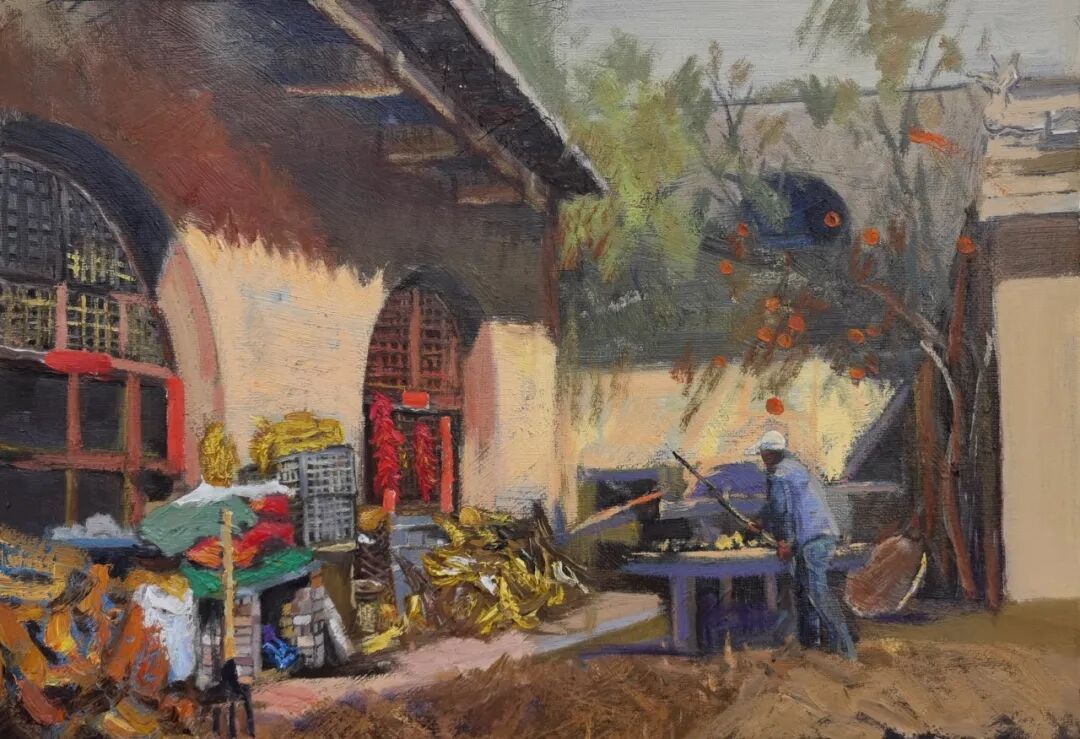

作品25《农村院落》

杜庆蓉(延安大学西安创新学院)

这幅作品聚焦陕北农家院落日常。窑洞建筑、劳作人物与丰收作物,传递质朴温暖氛围。堆积的玉米、悬挂的红辣椒,是丰收符号;人物专注劳作的动态,是定格乡村生活的真实切片。留存乡土记忆,捕捉平凡日常里的烟火气,透过斑驳色彩与厚重肌理,触摸乡村的岁月温度,感受传统农耕生活的质朴与韧性,唤醒对乡土情怀的共情与珍视。

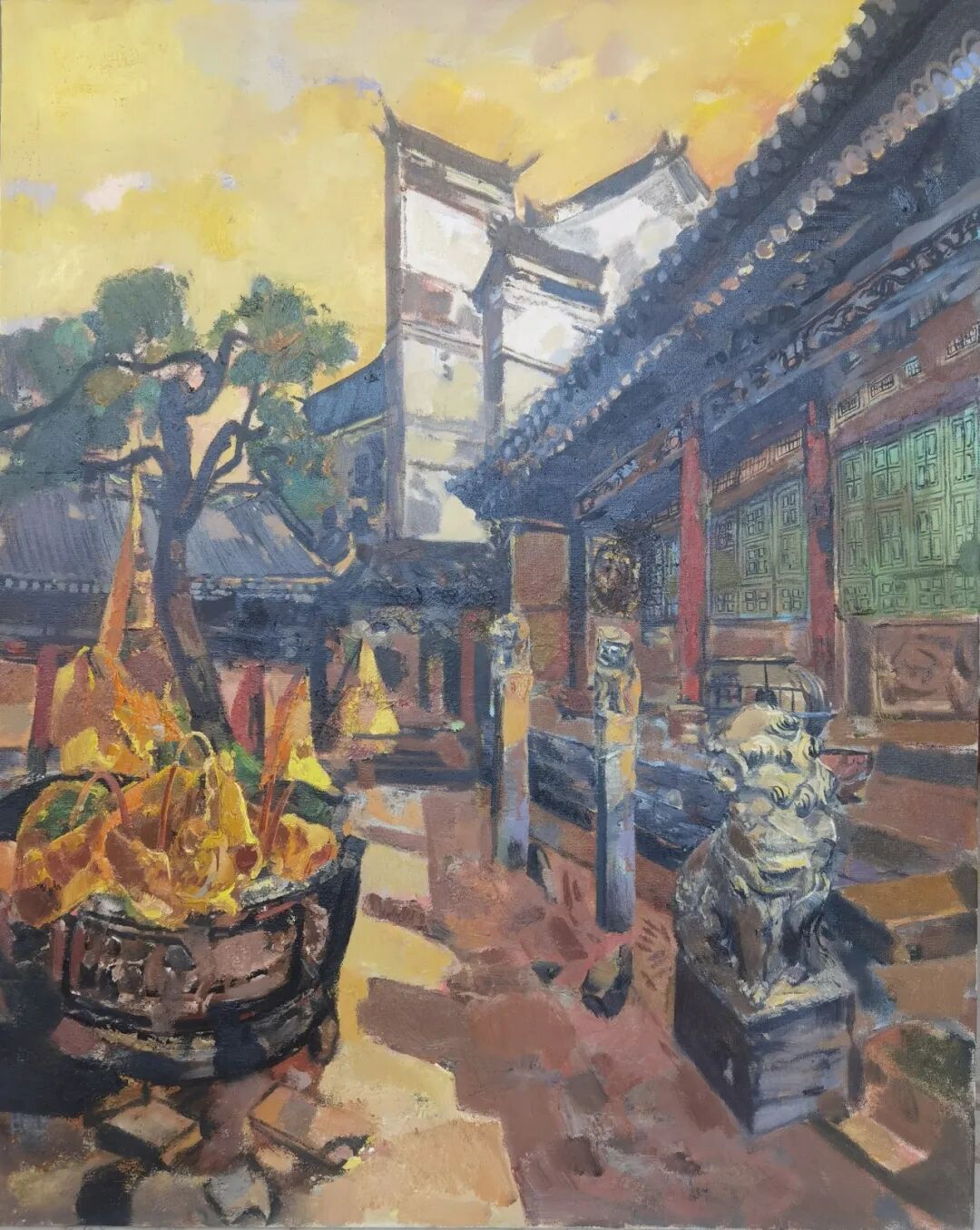

作品26《关中大院——匠心》

曹恒(西安市美术家协会)

作品是关中大院民俗之匠心系列。创作之初用丙烯做底,加了石英砂、宣纸、丝网、塑形膏、拉菲纸等材料,增强画面肌理效果。用油画深入塑造使画面具有特殊的艺术语言,增强画面的艺术感染力,表达我作为关中人热爱自己美好家园、愿祖国强盛繁荣的情感。

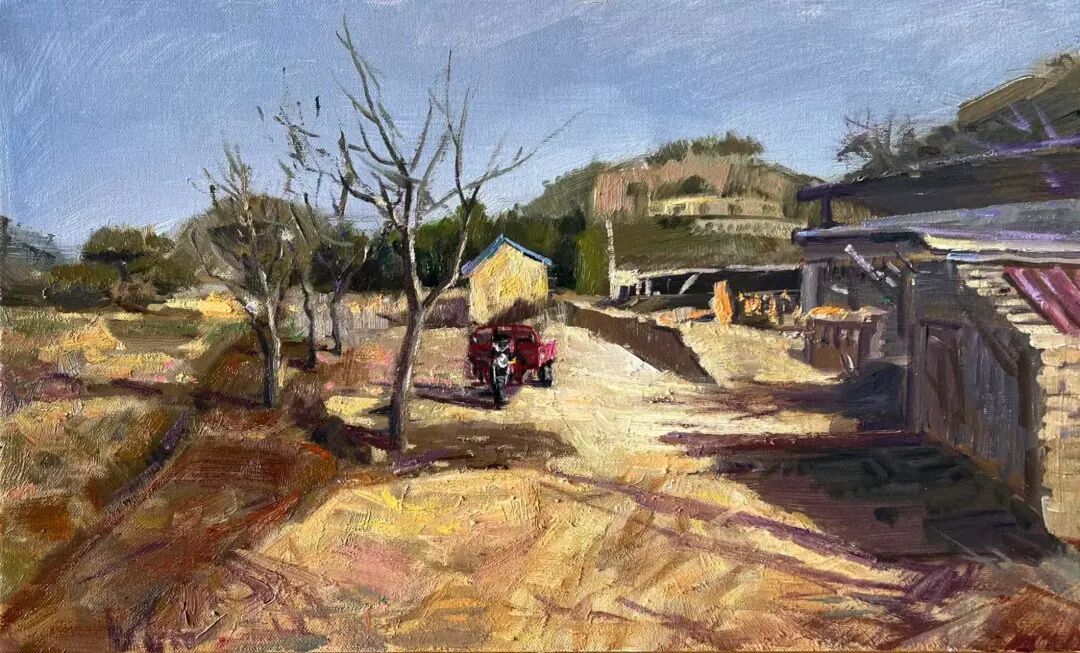

作品27《农家》

李隆一(延安大学西安创新学院)

陕北郭家沟以其独特的黄土高原风貌和质朴的乡村生活成为油画创作的灵感源泉。这幅作品以厚重的笔触和温暖的色调,展现了农家场景。画面构图采用横向延展的形式,突出高原的辽阔感。同时,通过光影的明暗对比,强化山峦的立体感和农家的沧桑质感。色彩运用上,以土黄、赭石为主基调,搭配深褐与暗红,表现黄土的浑厚与岁月的痕迹,点缀以湛蓝的天空和金黄的庄稼,增添画面的生机与层次。笔触粗犷而富有肌理,既体现陕北地貌的粗粝感,又表现细腻的局部刻画。作品旨在通过艺术化的视觉语言,记录陕北特有的地理与人文风貌,传递黄土高原的坚韧精神与朴素之美,唤起观者对传统农耕文化的共鸣与思考。

作品28《陕北村落印象》

卢虹旭(延安大学西安创新学院)

窑洞反映出人们对传统生活的向往,今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,聚焦陕北窑洞,以厚涂笔触描绘窑洞轮廓,暖黄与棕褐交织,展现黄土高原的厚重。借窑洞这一独特意象,映射当年陕北军民的抗战生活,让历史的坚毅与温度在画中延续。

作品29《马背情》

李暖(包头市少年宫)

《马背情》是一幅描绘内蒙古草原风情的水彩作品,画面选取了那达慕大会上一幕激动人心的场景。辽阔的草原上,牧民们纵马驰骋,手持套马杆,凝神屏气,随时准备投入即将开始的套马比赛。水彩笔触渲染出天空与草原的空灵广阔。人物与骏马则以流动的色彩呈现力量与速度的交织,既传达了草原民族豪放洒脱的气质,也展现了人与自然之间的深厚情感。《马背情》以地域性的草原场景为切入点,映射出普遍的人类精神诉求——勇气、团结与自由。它让观者在欣赏民族风情的同时,也能感受到反法西斯精神跨越时空的共鸣与当代价值。

作品30《云起石丘》

王雪蓓(内蒙古民族文化艺术研究院)

作品描绘了草原深处的一座巨石山丘。方正的山体如同天然的丰碑,屹立于无边的草原之上,给人以敦厚、沉稳而又雄浑的力量感。画面上空,云气蒸腾升起,与山丘的厚重形成强烈对比,既显出大自然的辽阔与动态之美,也赋予作品一种向上的精神意象。

这幅水彩画不仅记录了草原的自然风貌,更通过“石之坚、云之变”的对照,传递出永恒与流动、沉稳与自由的张力。它象征着民族精神与自然意志的统一:石丘代表坚定不移的根基与历史记忆,升腾的云气则寓意希望与未来。作品在纪念主题展览中,既彰显草原的壮丽山河,也表达了人们对和平安定和美好生活的守望与追求。

作品31 《宁静之美》

吴俊之(江西艺术职业学院)

通过奔放的笔触与凝重的色彩,我试图捕捉自然中那股原始而永恒的力量。愿观者能暂离喧嚣,感受这份宁静与壮美,与天地精神共往来。在永恒的风景前,寻找一份内心的笃定与安宁。

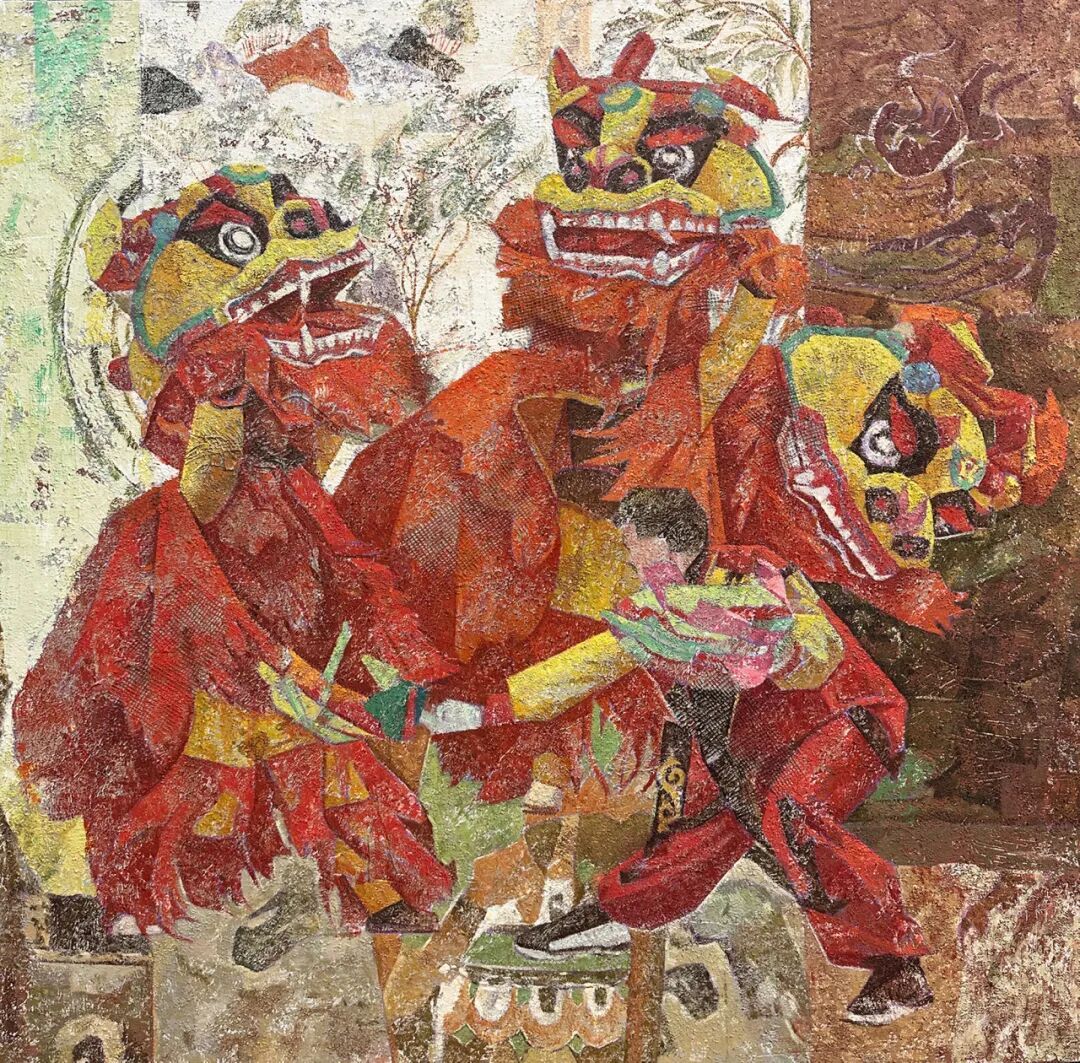

作品32《薪火共舞》

王金霞(西北民族大学)

油画《薪火共舞》以环形构图凝聚传统舞狮的磅礴生机,三头彩狮与青年舞者交织跃动,形成文化传承的闭环隐喻。画面以高饱和的朱红、明黄与青绿碰撞出热烈节庆氛围。其中,朱红既象征抗战热血,亦传递生命激情;飞天流线纹样融入背景,暗喻文明对话与和平愿景。画框的“天方地圆”结构,辩证呼应战争与和平的历史经纬。作品以“薪火”喻英烈精神永续,以“共舞”融青年担当与跨文化共鸣,通过视觉张力将历史记忆、非遗活化与时代感悟熔铸一体,致敬峥嵘岁月,呼唤人类命运共同体的光明未来。

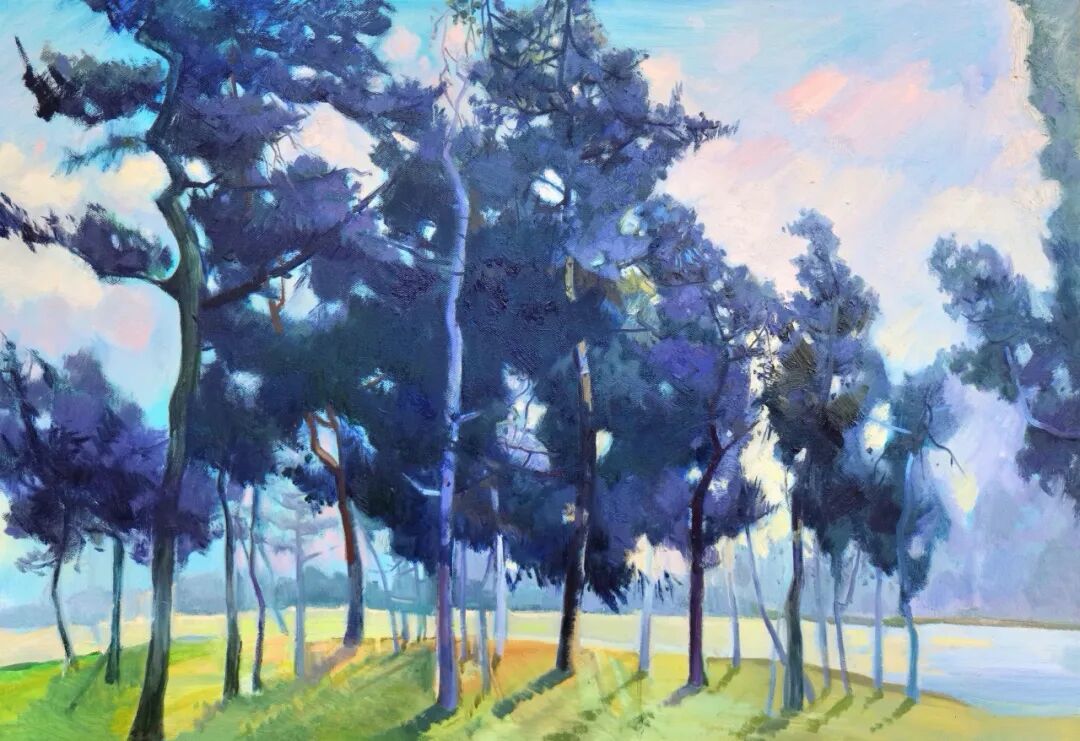

作品33《树丛》

李姿葶(延安大学西安创新学院)

本作以象征性的白桦风景,铭刻中俄在反法西斯战争中坚韧不拔,自强不息的精神。画面基调为蓝紫色,表现法西斯冷酷的本质。以白桦在苦寒中生长的特性,隐喻人民在纳粹铁蹄下顽强的生存意志。炮火撕裂大地,但白桦林始终屹立,如战士般守护故土。新生的太阳表示苦难终将过去,未来一片光明。

作品34《叠域》

管鑫林(广西师范大学)

作品以斑驳笔触与多层色彩,构建建筑叠合的空间域。将记忆里的屋舍拆解、重构,不同色调与形态的建筑层叠,是时光与空间的交织。那些磨损、脱落的痕迹,似岁月蚀刻的印记,呈现出旧建筑在当下的独特存在。通过“叠” 的形式,打破常规空间秩序,让观者在斑驳色彩与建筑轮廓中,探寻城市或乡村建筑承载的往昔故事,感受时间沉淀下空间的厚重与诗意。

作品35《时代3.0》

肖海霞(在校生)

这幅作品以城市轨道交通场景为蓝本,铁轨延伸向远方,电杆如卫士般矗立,背后的建筑承载着生活温度。它是我毕业创作的成果,记录城市发展脉动,也凝聚着我对生活、对时代的观察与思考。毕业不是终点,是新起点,愿带着这份对平凡场景中诗意与力量的捕捉,在艺术路上继续奔赴,用画笔讲述更多美好。

版权声明

本次线上展览所展示的作品图片均通过网络征集和特别邀请方式获得,版权归原作者或相关权利人所有。展览仅限于非营利性艺术与学术交流使用。若涉及版权问题,请及时联系主办方。