纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年中俄美术作品展——第二期《胜利与传承》

2025-09-05

前言

2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,也是中俄文化年。值此历史与现实交汇的重要时刻,天津大学人文艺术学院策划举办《纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年中俄美术作品展(线上)》,以艺术为媒介,铭记历史、弘扬精神、倡导和平。

展览自启动以来,得到了中俄两国艺术家、艺术工作者的积极响应。通过定向邀请与公开征集,共收到作品200余件。经严格评审,入选作品将于2025年9月4日至6日通过天津大学人文艺术学院微信公众号分三期推出:第一期“抗争与牺牲”、第二期“胜利与传承”、第三期“和平与共生”,以此寄托对构建人类命运共同体的美好愿景。

艺术是历史的见证,亦是沟通心灵的桥梁。本次展览既重温两国人民并肩抗击法西斯的伟大历程,也进一步深化中俄之间的深厚友谊。我们期待通过这些蕴含激情与思考的作品,让历史记忆在新时代语境下焕发新的光彩,让和平与合作的理念在中俄人民之间薪火相传。

作品展示

第二篇 •《胜利与传承》

作品1《自有后来人》

吴金果(广州雕塑院)

作品展现的是一位103岁高龄的红色娘子军女战士与3岁小孩同敬军礼的形象,表达了革命前辈与新一代薪火相传的意义。红军老奶奶身穿军装,精神抖擞;小男孩接过军帽戴在自己头上,神情严肃认真,与老奶奶一起举手庄严地敬军礼。作品起到教育新一代每位接班人不忘初心、传承红色基因、积极向上的作用。

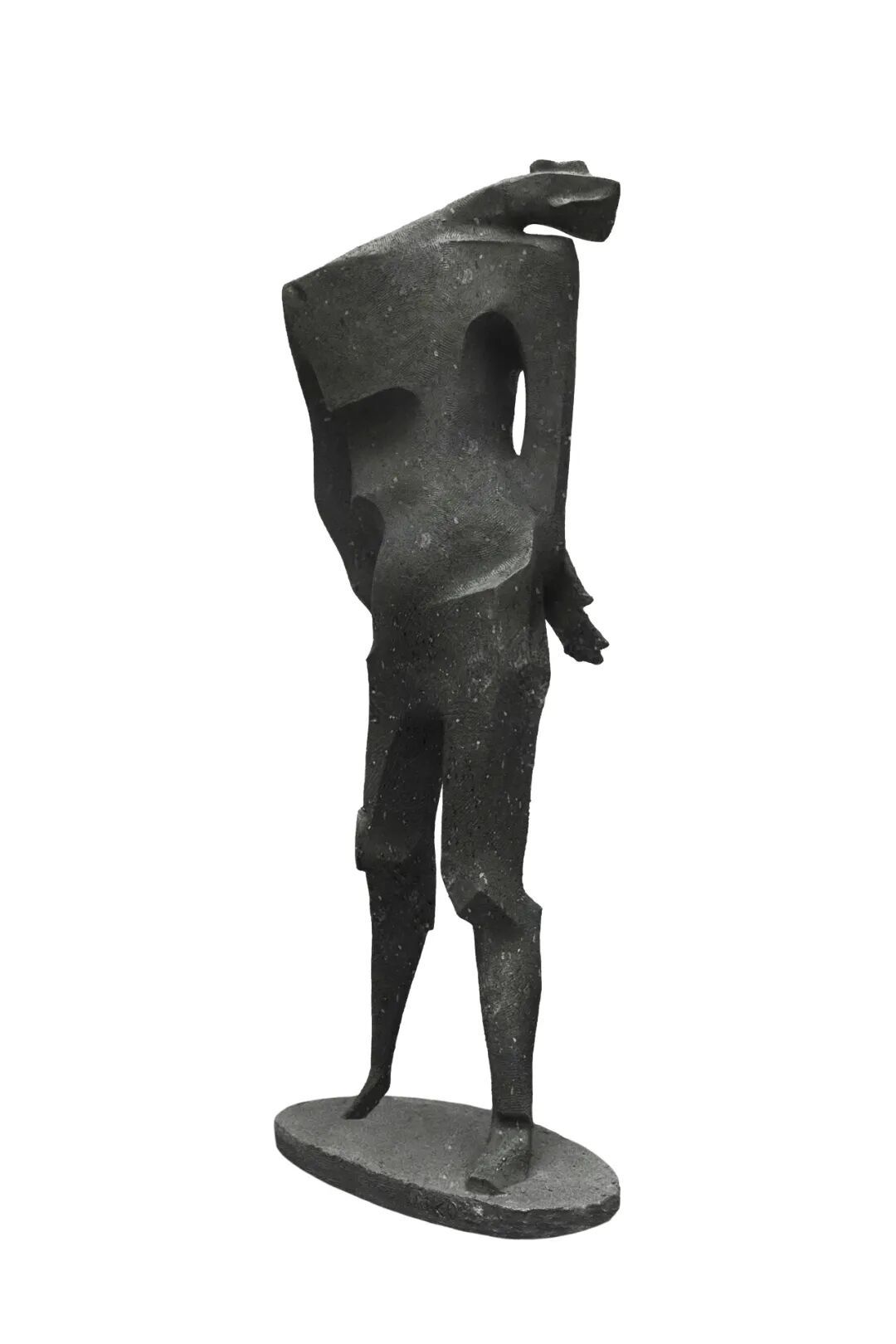

作品2《安魂曲》

А.Н.Бурганов(俄罗斯艺术科学院)

《安魂曲》以超现实主义的语言结合形式构成的手法,营造出强烈的象征氛围。作品由两只大小不一的轮子构成,沿水平轴线相对而置:一侧是一只张开的手掌,另一侧是一只伸展的手臂,仿佛在时空的张力中彼此呼应。雕塑的核心是一个低垂的女性头部,鬓边饰有飘动的衣饰,传递出哀悼与沉思的意象。在两个轮子之间的下部,塑造出一个年轻男子的下半身,进一步强化了生命与牺牲、痛苦与坚韧的对照。整体构图在动与静、具象与象征之间取得平衡,宛如一首凝固的音乐——它不仅是对逝者的悼念,也是对人类命运与生命永恒主题的哲思。

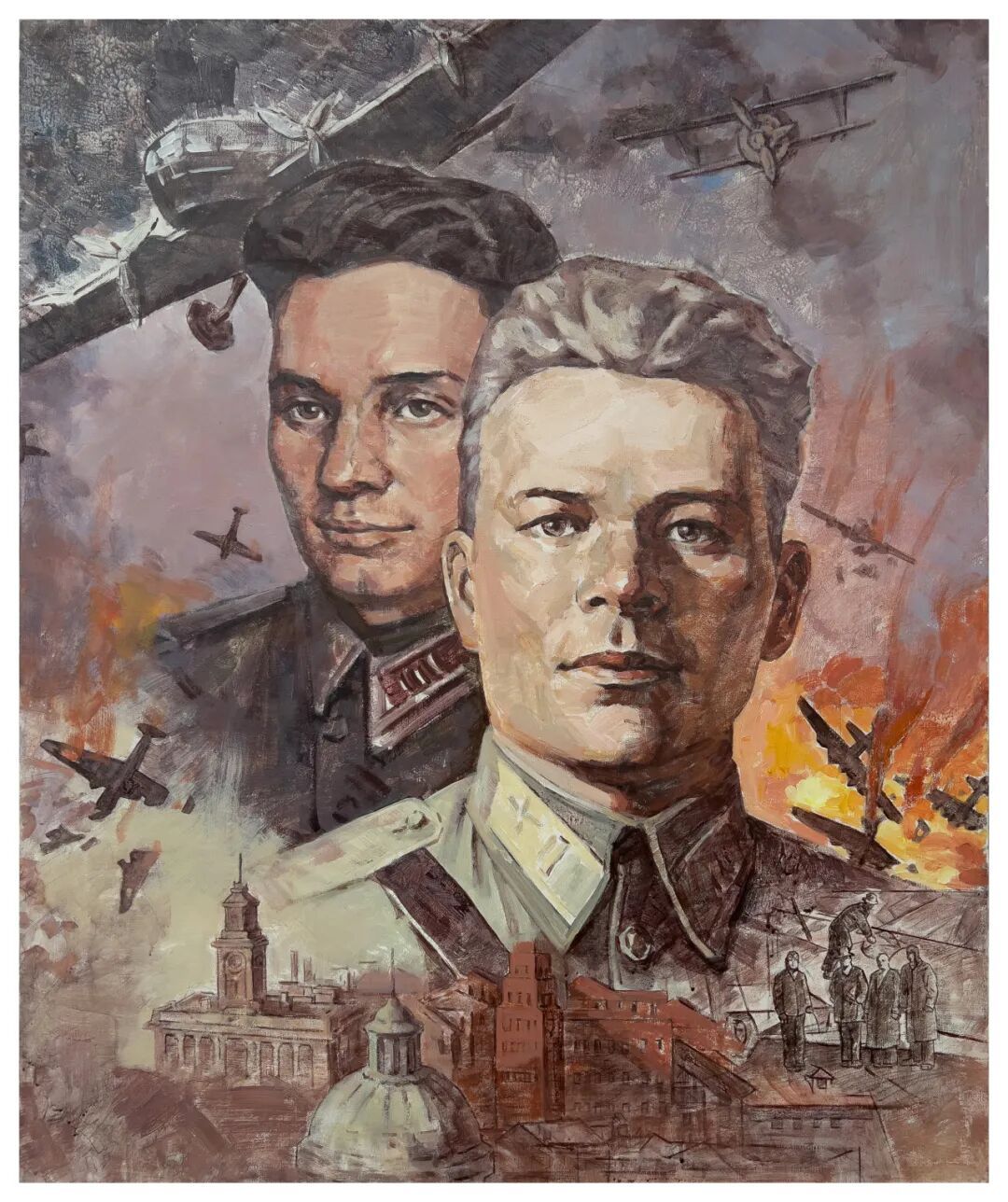

作品3《胜利的回忆——苏联援华志愿航空队古边科、马尔琴科夫》

李瑾 (湖北省美术院)

作品表现的是“苏联英雄”古边科、马尔琴科夫的抗日英雄事迹。1938年5月31日,日军机群再次空袭武汉,苏联援华志愿航空队队员古边科在击落2架敌机、子弹打光的情况下,用自己的飞机撞击敌机,敌机坠毁,古边科飞机负伤后安全返航。古边科因此荣获国民政府金质勋章,获“苏联英雄”称号。1938年7月9日,在武汉空战中,马尔琴科夫身负两处重伤,仍顽强坚持驾机作战,并击落日机,因伤势过重于7天后牺牲。马尔琴科夫被列入2014年9月1日民政部公布的第一批300名著名抗日英烈和英雄群体名录。

作品4《生命之跃》

李志(穆希娜工艺美术学院)

三个穿着雨衣的中国士兵向前一跃,共同托起了一个坠落中的婴儿。这种拼尽全力的奋不顾身,诠释了“生命之跃”的意义;这反映了人类最宝贵的奉献精神,也是真正的理想主义精神。

作品5《根跃》

刘笑君(广州美术学院)

作品凝固了中国首支空降部队“鸿翔”伞兵凌空跃出机舱的壮烈瞬间。这纵身一跃,超越了个人生死,是民族危亡关头不屈脊梁的挺立。

伞绳紧绷,身躯如离弦之箭刺破长空,直指烽烟大地。伞兵之“跃”,其决绝力量源自中华文明深植血脉的“根”——那是对故土山河的刻骨眷恋,是同胞共命、守望相助的集体意志,是五千年文明赋予的坚韧与担当。

当伞花绽于敌阵之上,当身躯投向未知深渊,个体生命已融入民族救亡的洪流。这向死而生的凌空一跃,是千万中华儿女以血肉之躯铸就的钢铁誓言,象征着中华民族在绝境中迸发的、不可摧折的生命力与反抗精神。伞绳震颤,仿佛与大地深处奔涌的民族根脉共振,昭示着光复河山、浴火重生的信念星火终将燎原。

作品6《西比尔》

М.А.Бурганова(俄罗斯工艺美术大学)

西比尔是希腊神话中的女先知,女预言家,作品传递出一种跨越时空的精神感召:人类在历史与命运的洪流中,总渴望获得关于未来的启示。它引导观者思考:在不确定的时代,我们如何理解命运、如何寻找未来的方向。

作品7《核潜艇之父——黄旭华》

卢维固(汕尾市职业技术学校)

作品以写实手法,呈现出黄老拄杖站立的形象,和蔼而庄重,凝练其为我国核潜艇事业隐姓埋名、奉献一生的精神。

晚年的黄旭华,心系故乡汕尾。他多次回到家乡,不仅捐出部分奖金设立奖教奖学金,助力母校汕尾中学和白沙中学的教育发展,还通过做报告等方式,用自己的亲身经历激励故乡学子。他的事迹和精神,如同一座灯塔,照亮了后世学子的逐梦之路,激励着他们在求知和报国之路上不畏艰难、勇于担当,为国家和社会的发展贡献力量。让我们致敬这位“深潜”一生的国之脊梁 。

作品8《军民情·感恩递》

李文强(广西艺术学院)

《军民情·感恩递》聚焦军民鱼水深情这一永恒主题,回溯军民携手、双向奔赴的动人历史脉络。创作灵感源于拥军支前的真实场景,以具象写实的雕塑语言,借铸铜材质的厚重质感,构建军民互动的立体叙事。构图上,以卡车车厢为依托,人物分布形成上下呼应的动态结构,利用肢体的伸展、承接等动作线条,营造情感传递的流动感与张力;技法层面,通过人物团块的虚实塑造、衣纹细节的疏密处理,凸显空间层次与体量对比。作品着重刻画军民姿态的协作呼应、物资传递间的情感交融,将军民互敬互爱、双向感恩的精神符号转化为可触可感的艺术实体,旨在唤起观者对军民团结传统的深刻共鸣,以雕塑艺术彰显军民同心的力量,为传承红色基因、筑牢军民情谊提供美学诠释与精神赋能。

作品9《过去的战争,未来的战争》

А.В.Жерноклюев(莫斯科艺术家)

作者将此作归属于现代现实主义的表达路径。在画面中,艺术家将战场上伤残的士兵与手握木枪的孩童并置,形成强烈的视觉和情感对照:一个是承受过战争残酷的人,一个是懵懂且未来可能被卷入战争的脆弱生命。二者之间既有命运的传递,也有对人类历史宿命的拷问。红色颜料的刷抹与溅射既象征血与火的战争记忆,也营造出压迫性的整体氛围。艺术家借此表达出人类在战争与和平之间反复徘徊的深刻忧虑。

作品10《胜利归来》

杨霆(内蒙古建筑职业技术大学)

以马和马鬃为背景,代表祖国正北方守护边疆生命线的山川和人民;人物搭配和平鸽象征胜利归来。

在现实创作中感受对战争的批判、对和平的呼唤。为了和平,我们牢固树立人类命运共同体意识。

作品11《抗战英雄巴云英》

陈苏霄(广州美术学院)

以蒙古族抗日女英雄巴云英为原型制作纪念肖像。

作品12《寻亲十载》

周子皓(广西艺术学院)

作品创作构思以真实事件为原型,通过了解历史,依据抗战故事和视频后期采访内容进行创作。创作采用三角构图形式,通过北上寻亲、穿着冬季服饰、为丈夫立衣冠冢的场景表现雕塑内容。故事背景是妻子东大爱带小儿子,寻找几年无消息的丈夫和大儿子的故事。妻子知道丈夫在共产党中担任重要职务,难以时常写信联系。抗日战争胜利后,满心欢喜等待丈夫回家,但无消息。在新中国成立之后,依旧没有回家,便带小儿子寻亲,最后一路打听,最后得知1947年6月丈夫马仁兴在四平攻坚战中牺牲。

作品13《我回来了》

А.Н.Буртасеков(莫斯科国立文化学院)

画面定格在一个充满情感张力的瞬间——一名历经战火的士兵从前线归来,在火车站与久别的妻子重逢。作品没有渲染宏大的战争场景,而是以温情的日常片段传递战争结束后的喜悦与感动。火车站作为归乡与团聚的象征,被赋予浓厚的历史与人情意味。

作品14《立》

胡慧婷(广州美术学院)

“立”是人的姿态,也是民族的精神。它象征坚守与担当,昭示信念与方向。以坚挺之形,传递光明与力量;以微转之势,承接过去、启迪未来。于方寸之间,凝聚时代风骨,激发向上之心。

作品15《回望与前行3》

黄锦华(武夷学院)

作品回望硝烟弥漫里:战士们战斗、牺牲,定格往昔峥嵘岁月;当代青年驻足、观赏、记录,构成 “艺术作品前行” 的表意。他们代表当下受众,借由艺术作品与历史对话,体现艺术传递革命精神、连接过去与现在的功能,也象征着对革命历史的铭记与传承,在回望中汲取力量,向着未来前行,让革命精神随艺术传播不断延续、焕新。

作品16《薪火相传》

李金娥(武夷学院)

背景所呈现的革命历史,是先辈们用热血和生命点燃的“薪火”,它代表着坚定的信仰、无畏的勇气和崇高的理想。而现代女性拍摄这一行为,则象征着当代人对这段历史的铭记与传承。通过影像记录等方式,将先辈们的精神火种传递下去,让后人能够不断从历史中汲取力量,在新时代继续前行。

作品17《圣尼古拉斯大教堂里的学员》

Маркова София(列宾美术学院)

有一次,在大教堂的晨祷中,我遇到了一群穿着轻便制服、佩戴鲜红色肩章的优秀学员。那真是一个感人至深的时刻!仿佛白色的天使笼罩了整个圣殿。我感觉自己仿佛置身于另一个时空……从那一刻起,我一直在寻找描绘他们的理由。在四年级的第一学期,我终于找到了。我想在这幅作品中展现孩子们在烛光下凝固的那一刻,每个人都在思考着自己的感受。他们各不相同,但有一种东西将他们联系在一起——那就是信仰、友谊以及他们选择的道路。

作品18《大漠魂》

曹甲斌(包头市艺术家)

《大漠魂》以阿拉善胡杨林为核心意象,通过凝练的造型与苍劲的笔触,塑造了大漠深处那一株株生而千年不倒、死而千年不朽的胡杨树。它们或挺立,或扭曲,或化作枯木,展现出一种与自然搏斗的壮美姿态。胡杨树作为大漠的守望者,承载了坚韧不屈、百折不挠的生命精神。画面中远远行进的驼队,仿佛穿越千年的风沙,带来文明的回响与历史的回望,与胡杨形成了“生生不息、穿越时空”的精神呼应。在纪念世界反法西斯战争胜利八十周年的主题背景下,《大漠魂》不仅是对自然奇观的描绘,更是对民族意志与人类精神的象征性表达。胡杨的顽强生命力,与反法西斯战争中人民坚毅抗争的力量相契合,驼队的远行则寓意历史记忆的延续与传承。作品通过大漠的壮阔与胡杨的坚韧,将自然景观与人文精神融为一体,传达出对和平的守望与对生命价值的赞颂。

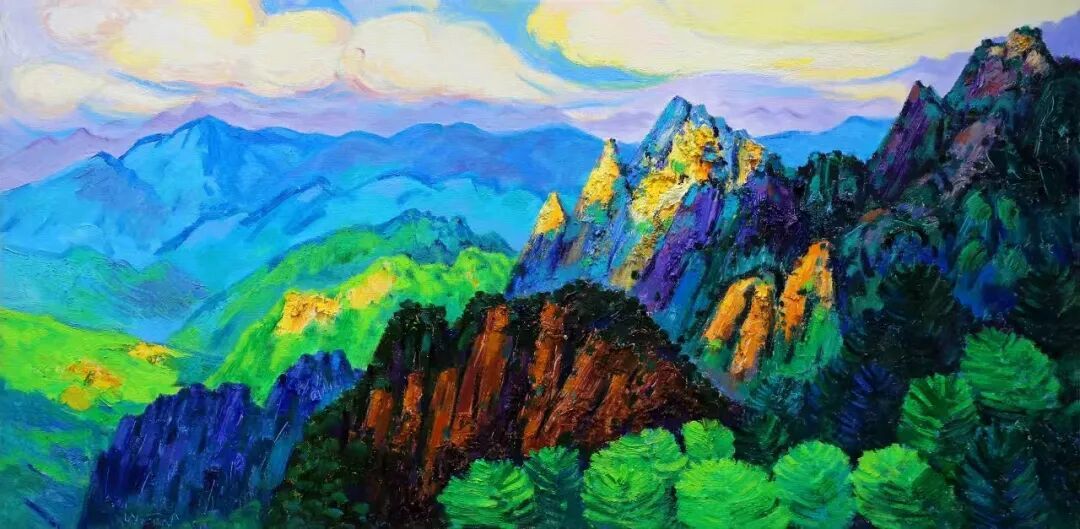

作品19《山魂》

蔚世界(西安市美术家协会)

《山魂》以群峰象征人类在战争浩劫中锻造的顽强意志。作品借山魂不朽,向所有牺牲者致敬,祈愿山河无恙、世界和平永驻。

作品20《荷韵秋色》

杨建武(西安市美术家协会)

作品以东方静穆之韵,借残荷挺立、秋水澄澈之景,呼应“勿忘、和平、共生”的主题,从而传递出一种跨越时空的共同记忆与守望。

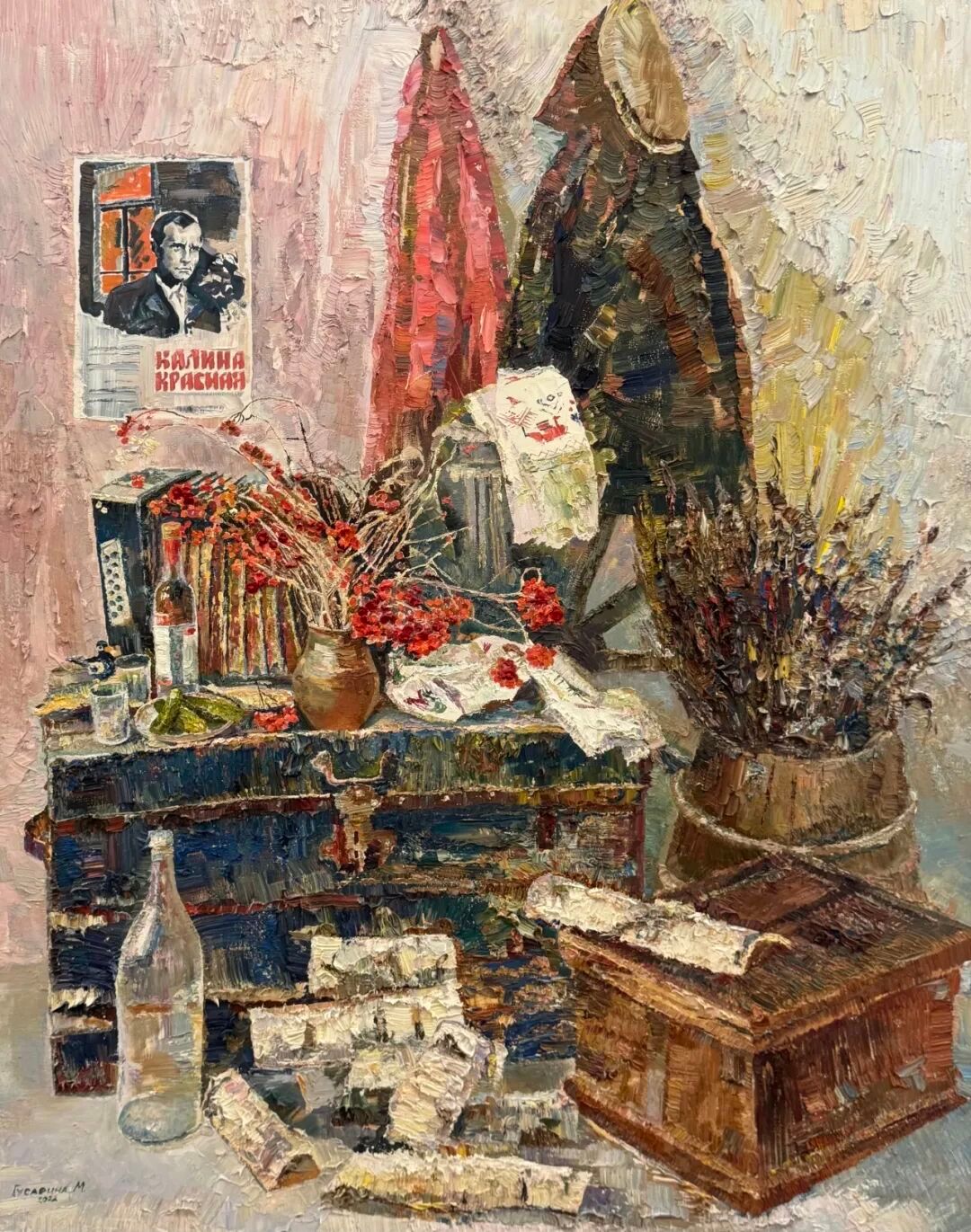

作品21《献给瓦西里·舒克辛》

Гусарина Майя Владимировна(雷宾斯克创意发展中心)

作品以静物的方式呈现出纪念性的氛围。画面并不直接描绘作家本人的形象,而是通过象征性的物件组合,传达对这位苏联著名作家的敬意。质朴的摆设、深沉的色调与富有意味的构图,营造出一种沉静而庄重的氛围,呼应了舒克辛作品中所蕴含的平凡生活的诗意与人性的厚度。

这幅作品不仅是一种艺术性的缅怀,更是一种精神的呼唤。它通过物与境的对话,让观者感受到舒克辛笔下普通人物的坚韧与真诚,以及他作品所折射出的民族性格与时代记忆。在静物的宁静表象之下,蕴含着作家精神力量的长久回响。

作品22《守望新生》

赵晶(延安大学西安创新学院)

本作品以“守望新生”为主题,营造了超现实蓝色梦境,礼赞和平与希望的永恒。画面中,少女静坐山野,承载着对历史的静穆沉思与守护。远方奔跑的身影,唤起跨越时空的心灵对话,书写从苦难到光明的奋进篇章。新月高悬,清辉如铂,既是抚慰伤痕的柔光,又如照亮前路的希望之灯。

作品23《雪域情》

宋雪(合肥师范学院)

作品以水彩纸、水彩颜料为主要创作媒介,干湿创作画法结合,以一位西藏地区的少女为主要创作对象。作品旨在表现雪域高原的美丽景象,反映藏族少女健康、幸福、快乐的生活状态,以及对和平、安定生活的满足之情。

作品24《和平戍卫》

周泽源(西安美术学院)

作者为呈现边防军人风采,曾深入部队体验生活。在边疆草原,目睹战士与战马坚守的身影,深受触动。画面以写实手法,绘出身着迷彩、与白马相伴的军人。他们在广袤天地间,守护祖国防线。蓝天草原为背景,凸显环境辽阔与使命庄重。借这一幕,致敬边防军人的坚守,传递他们扎根边疆、保家卫国的赤诚与担当,愿观者透过画作,感受那份无声的责任与热爱。

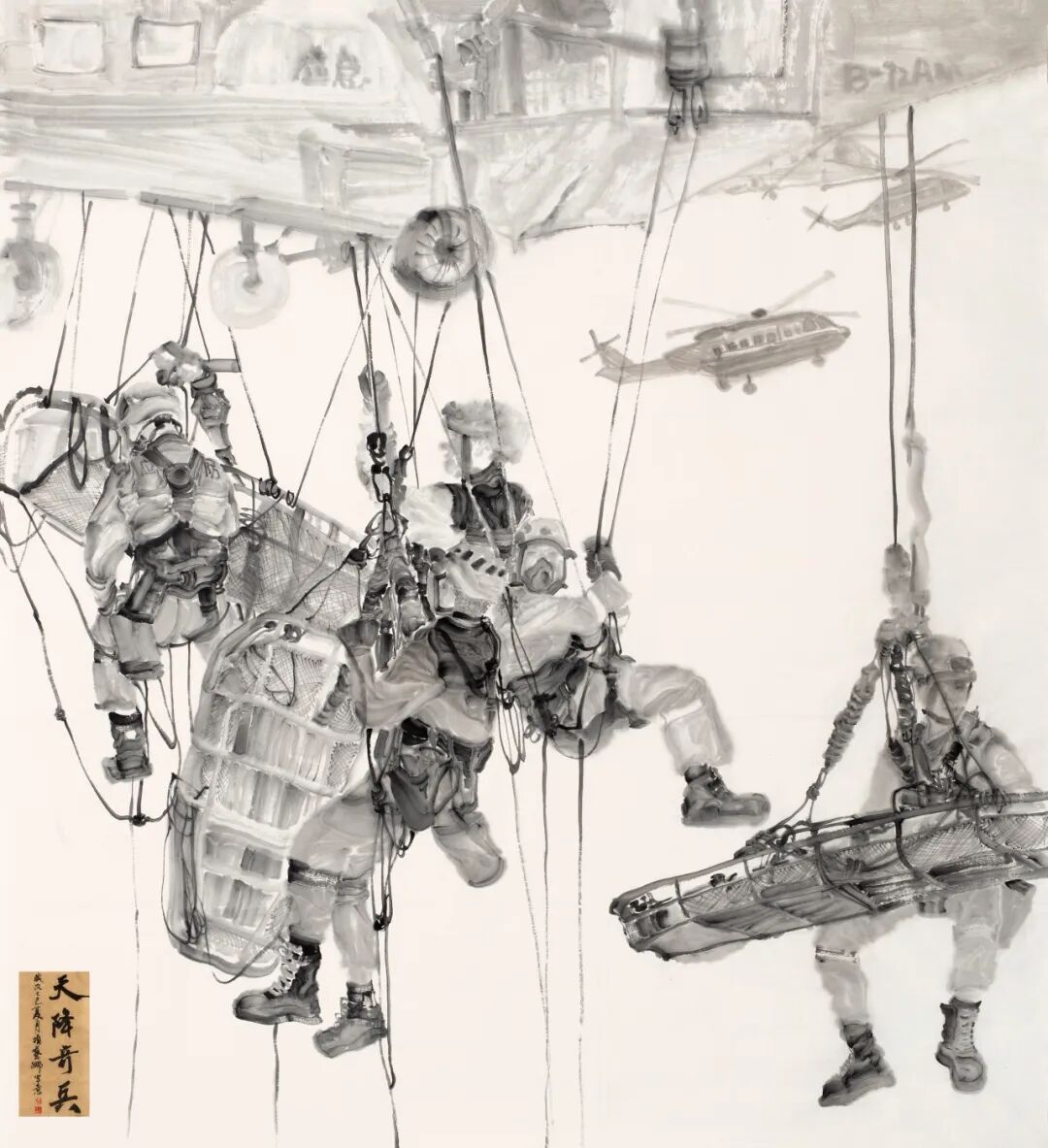

作品25《天降奇兵》

项艺娜(中国艺术研究院)

《天降奇兵》以人物群像为核心,聚焦反法西斯战争中那些于危难之际挺身而出的正义力量。画面中,“天降”的意象打破了常规战争场景的局限——人物或从硝烟中跃出,或于晨曦中俯冲,肢体语言充满突破黑暗的张力,既呼应着历史上中俄反法西斯力量的突袭时刻(如苏联红军的战略反击、中国敌后武装的奇袭行动),更象征着正义终将穿透阴霾的历史必然。

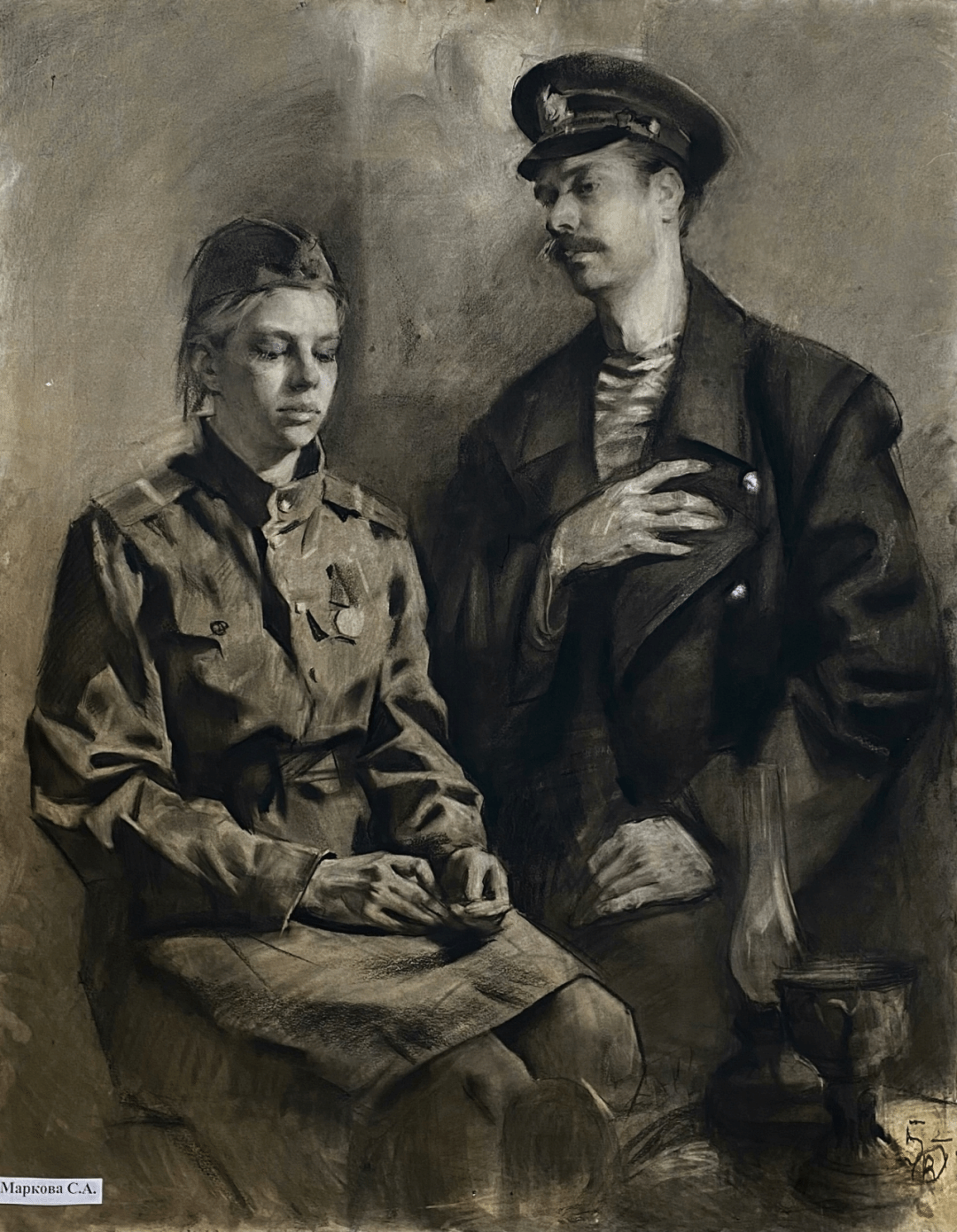

作品26《战时的思绪——他的希望,她的激动》

С.А.Маркова(列宾美术学院)

作者按照惯例,在每年下学期,素描课程教师奥夫恰连科·伊利亚·瓦列里耶维奇都会为四年级学生安排一组带有爱国主义主题的双人写生作业,以纪念伟大卫国战争胜利日。

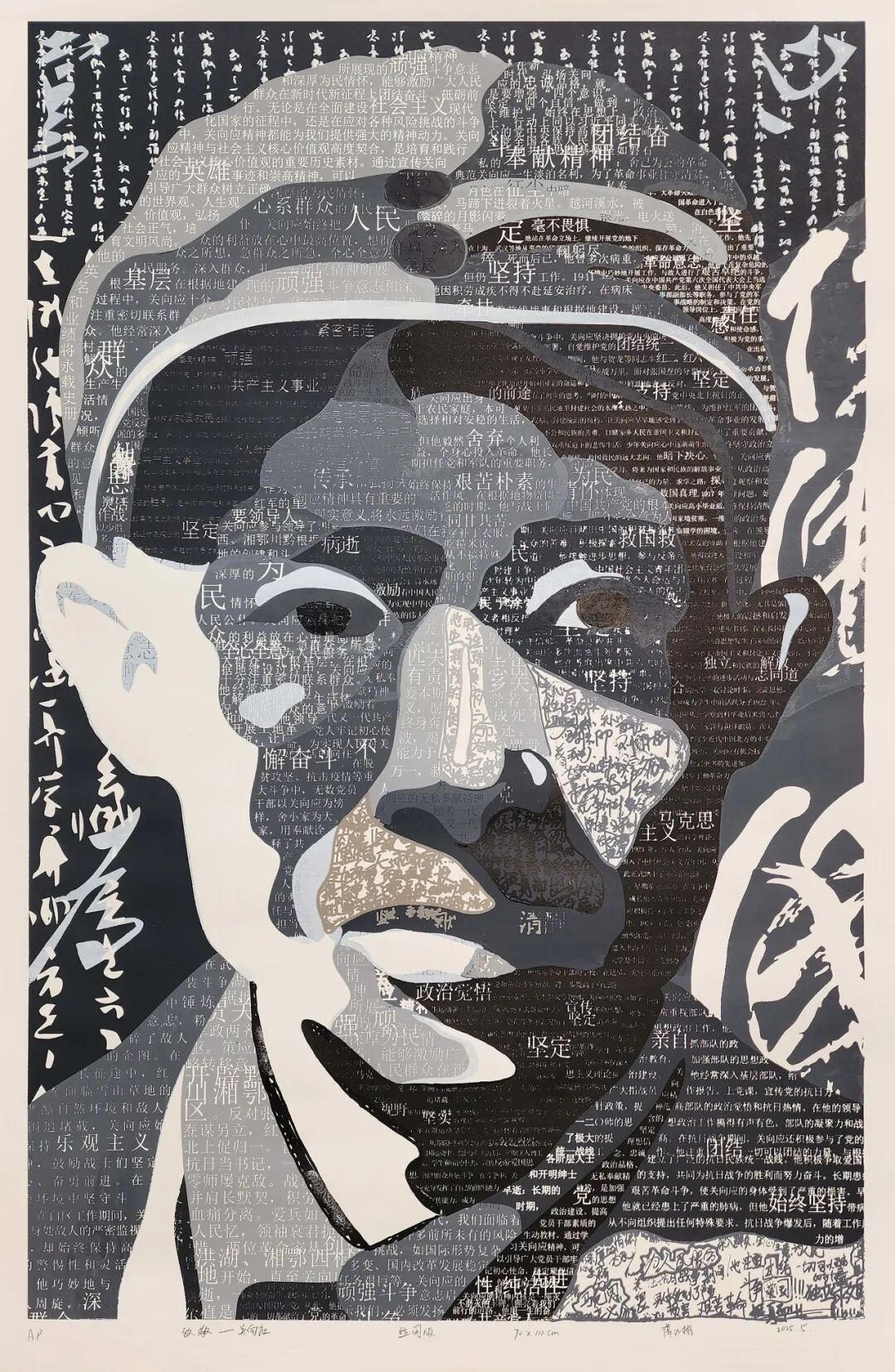

作品27《致敬——关向应》

薛江彬(大连大学美术学院)

以独特的艺术语言向革命先辈关向应致敬。画面中,关向应的形象由大量文字精心拼贴而成,这些文字涵盖了与他革命生涯相关的精神理念、事迹片段等。文字与图像的融合,不仅是视觉上的创新,更是对关向应精神内涵的深度挖掘。

作品28《壶忆韶华》

陈春玲(大连大学)

创作灵感源于对往昔战争岁月与军旅文化的敬意,军用水壶作为军人生活的重要物件,承载着坚韧与使命。在技法上,运用水印版画独特的印制方式,通过水分的把控与版材的转印,塑造水壶斑驳的外观与质感,呈现其历经风雨的沧桑。线条与墨色交织,勾勒出壶身轮廓与背带纹理,在光影处理上,利用深浅对比,凸显水壶的立体感,使其仿佛从岁月中走来。希望观者透过这个水壶,能感受到那段充满热血与拼搏的历史,体会到平凡物件背后蕴含的厚重情感与精神力量。

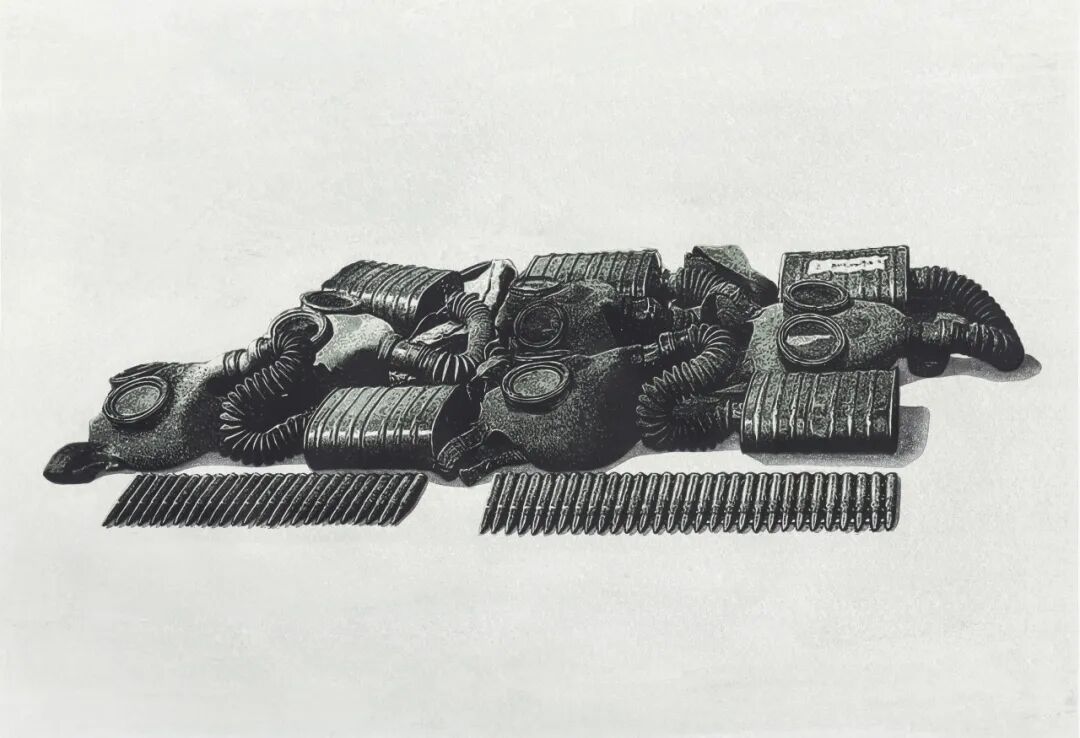

作品29《殇·历史的回音》

汤震宇(青年艺术家)

作品中所呈现的是日本帝国主义侵华战争时期,国民革命军第八路军所缴获的日军细菌战部队所使用的防毒面具。作品为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,弘扬伟大抗战精神而作,是对为夺取中国人民抗日战争胜利献出生命的所有先烈、对为中华民族独立和中国人民解放献出生命的所有英灵的告慰,让我们铭记这一历史的回音,珍爱和平。

作品30《墨素玄香·一》

王勋(合肥师范学院)

笔墨纸砚既表现了中华民族不同于其他民族的风俗,又为世界文化和民族文化的进步和发展做出了贡献。作品旨在通过墨素玄香系列美术作品创作,弘扬中华民族传统文化。

作品31《痂》

彭玲(四川美术学院)

运用铁锈、木头、纸,借烧灼、缝合之法,将战争留下的创伤与和平蕴含的希望含蓄交织。它的斑驳锈迹,似疤痕,诉说曾经动荡不安。以切割、重组,呈现破碎与拼接状态,即便支离,仍有坚韧质地,暗含对秩序重建的期许。将焦黑残缺缝合又缝合,是温柔且坚定的治愈行为。将破碎的纸、木头等,以针线连接,如同在废墟上,将坚韧与希望重建。

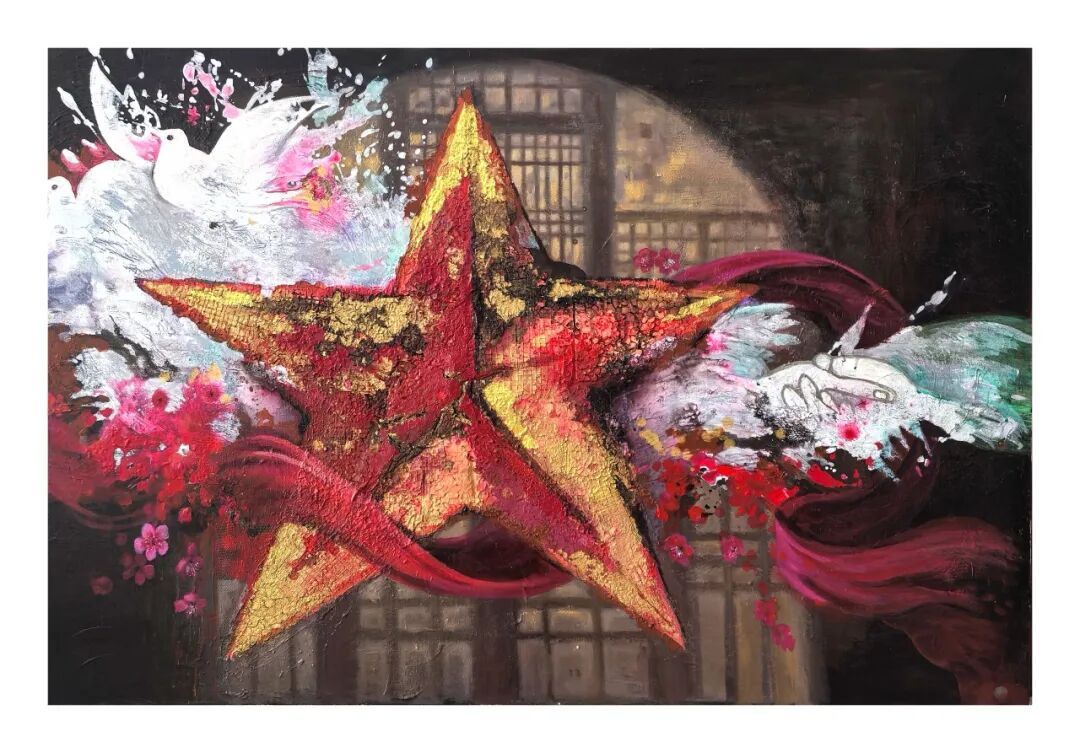

作品32《星耀和平:反法西斯胜利礼赞》

赵青(巴彦淖尔市临河区四中)

整幅作品通过五角星、白鸽、陕北窑洞中式窗棂、红色飘带、梅花等象征元素的有机融合,以艺术的形式致敬世界反法西斯战争胜利80周年。缅怀先烈、铭记历史,传达对和平的坚守与追求。

作品33《冲锋号》

代锋(吉林师范大学美术学院)

“冲锋号”作为红军通讯的核心工具,其声响既是战斗指令的传递,更是革命意志的视觉化表达。该作品通过对“冲锋号”的艺术处理,将“冲锋号”的听觉体验转化为视觉史诗。用艺术的“瞬间凝固”与“冲锋号”的形象形成跨时空对话。当代视角下,该创作既是对红色精神的图像注解,也是对新时代红色主题创作的历史呼应。

作品34《不朽之光》

刘垚瑶(天津大学)

作品基于非物质文化遗产项目螺钿技艺与金箔技艺,艺术再现人民英雄纪念碑,以纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。螺钿镶嵌以天然贝母呈现碑体形象,层叠莹光象征英雄精神如星河不灭;金箔贴饰立体飘带环绕,辉映胜利的光辉与不朽。传统工艺与历史主题交融,既彰显非物质文化遗产的当代生命力,更以东方美学诠释和平信念——黑暗终被光芒撕裂,牺牲铸就永恒丰碑。作品以材质语言致敬历史,用匠心传承民族记忆,传递“铭记苦难、珍视和平”的深刻寓意。

作品35《和平长城·永固的防线》

李旭东(呼和浩特市美术馆)

长城不是孤立的民族符号,而是凝聚全人类对战争创伤的记忆,是对和平珍视的体现。作品提醒世人和平需要如长城般代代守护,才能永固。在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的同时,更能引发坚韧抗争、团结凝聚、守望和平、传承自信的长城精神的情感共鸣。

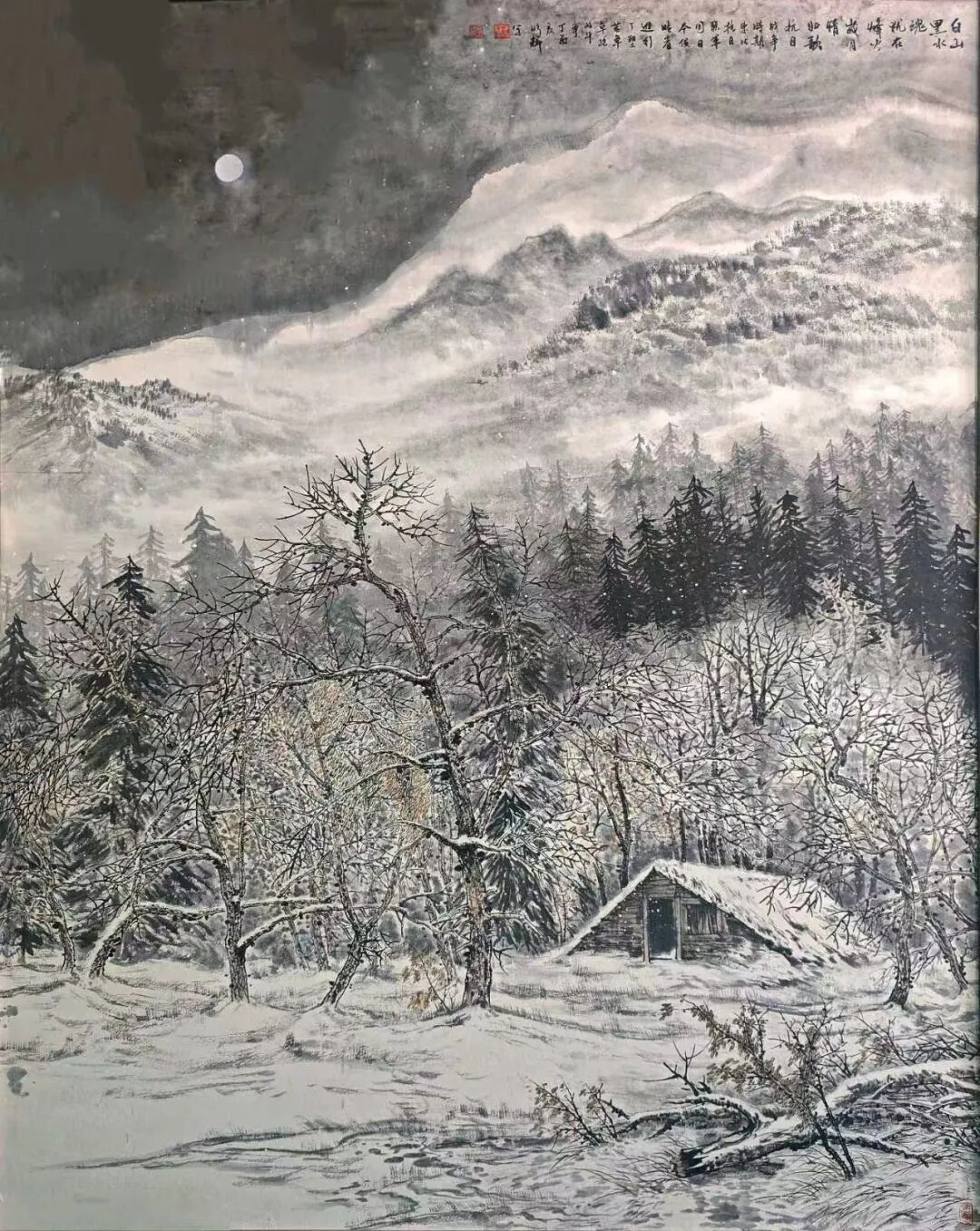

作品36《白山黑水魂犹在,烽火岁月情如歌》

周明辉(呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗少年宫)

描绘抗日战争时期艰难的岁月里,活跃在东北的抗联不磨灭的民族精神。画中主要描绘东北抗日联军在冰天雪地里的营地遗址。

抗联英雄英灵常在,抗联精神长存。

作品37《山河忆》

黎萌(延安大学西安创新学院)

《山河忆》借俯瞰视角呈现山水与村落。画面里的吊桥、蜿蜒道路,连接起自然与人文。创作并非直接描绘反法西斯战争场景,而是以山河故土为载体,寓意先辈曾守护的山河家园。战争虽已远,但先辈抗争换来如今宁静村落、大好河山。借这充满生活气息的画面,传递对和平的珍视,铭记反法西斯战争胜利让山河重归安宁。愿以艺术之笔,唤起对历史的回望与对和平的坚守,让后人从山河烟火里,感知先辈奋斗意义,传承反法西斯战争胜利的精神遗产。

作品38《美岱召》

郭子歆(内蒙古师范大学)

美岱召不仅是一座“城寺结合、人佛共居”的喇嘛庙,更在中国革命史中留下过重要印记。抗日战争和解放战争时期,乌兰夫、王若飞等革命家曾以此为掩护,开展过秘密斗争。如今,庙内仍保存着乌兰夫的革命活动遗址,被确立为爱国主义教育基地。这段历史赋予美岱召以超越宗教意义的象征力量。

版权声明

本次线上展览所展示的作品图片均通过网络征集和特别邀请方式获得,版权归原作者或相关权利人所有。展览仅限于非营利性艺术与学术交流使用。若涉及版权问题,请及时联系主办方。