人文艺术学院召开高质量发展研讨会(2025)

2025-09-15

9月10日至11日,人文艺术学院召开高质量发展研讨会(2025),学习贯彻中共天津大学委员会十一届七次全体(扩大)会议精神,落实《天津大学进一步全面深化改革三年行动方案(2025—2027年)》,落实校内巡视反馈要求,汇聚全体教职员工智慧力量,推动高质量发展。全院教职工参加研讨会。

9月10日,人文艺术学院党委书记吕静以“守正创新,交叉融合——探索人文艺术学院高质量特色发展之路”为题作报告,阐述学院发展的战略路径。一是在党中央部署中明方向。明确中国语言文学、传统文化、艺术创作、人文通识、美育、文化遗产保护、文科应用与学科交叉等领域的发展要点。二是以自身资源禀赋强特色。推动守正创新,从补短板转向造长板,打造“懂工程师的人文社科、会技术叙事的文化学派、贴近产业变革的社会科学”,促进工文交叉与数智时代人文研究。三是走高质量特色发展之路。坚持以学生成长为中心、以国家需求为导向、以文化平台为载体,建设具有天大特色的人文学科。她强调,要培养既有文化理想和家国情怀,又具科学素养和全球视野的卓越人才,为服务文化强国建设和推进中国式现代化贡献力量。

人文艺术学院党委副书记、副院长王用源围绕天津大学“三年行动方案”谈工作设想与落实意见。他指出,要以“十个专项行动”为牵引,坚持目标导向、问题导向和效果导向,全面推进改革落实。重点实施立德树人铸魂、教育教学跃升、一流学科培优、科研效能提升、人才强校、管理效率提升、资源配置优化、校园文化繁荣等行动,形成“全员参与、协同推进、落地见效”的工作局面。他强调,要抓好顶层设计,精准查找发展痛点和难点,形成清晰的发展目标与路径,并通过推动、带动、联动、互动、走动五方面合力,实现学院建设工作落实落细。

人文艺术学院副院长孟兆熙结合学校第十一次党代会和当前对学院发展的要求,从人才、评价、资源、成果四个方面提出学院改革思路。他强调,要制定3-5年人才队伍建设规划,推进教师分类考核评价改革;要提高资源募集与配置效能,构建良性循环的资源生态;要加强科研项目培育,推动标志性成果产出,探索揭榜挂帅机制。

人文艺术学院院长助理岳静、孙列、张黎明,党委委员张世轶、魏静分别作专题发言,从平台、基地、科研与研究生培养双向赋能、美育与非学历教育探索、中文学科建设与人才培养质量提升、学科文化凝练与宣传、任务督办机制创新等方面分享思考与实践,提出了具体举措与发展路径。与会教师表示,要以此次研讨会为契机,凝心聚力、解放思想,共同推动人文艺术学院事业迈上新台阶。

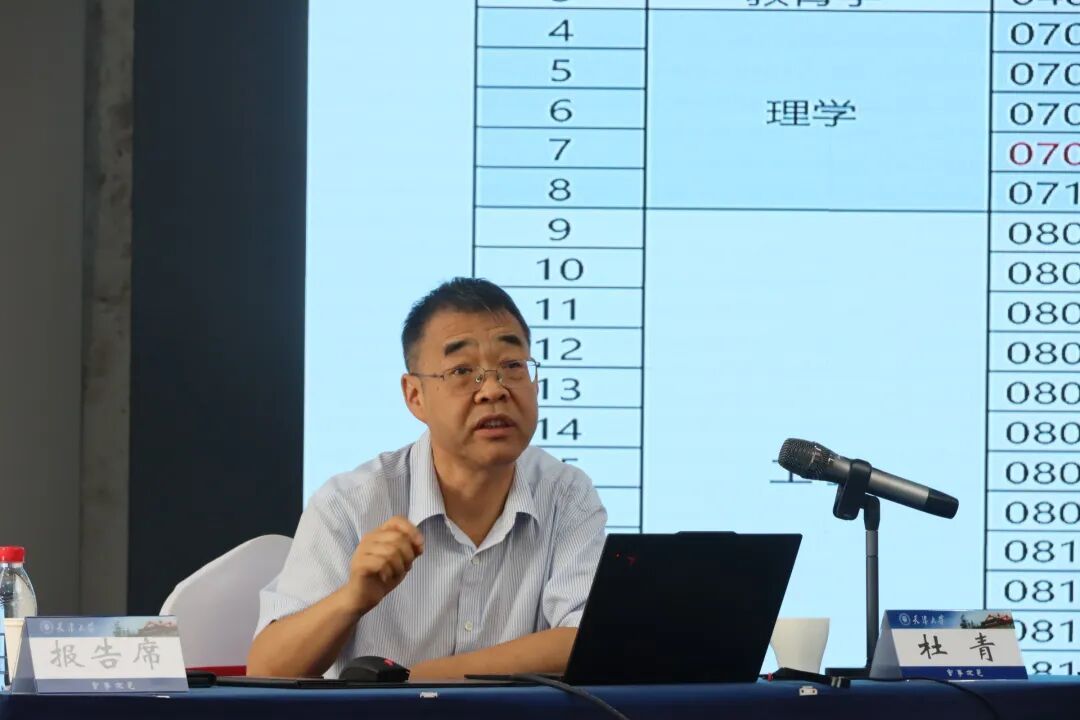

9月11日,天津大学发展规划处处长杜青作学科发展专题报告。他结合学校学科现状,深入剖析了学科发展中存在的问题和问题根源。他提出,要通过优化学科布局、健全资源统筹机制、推动学科交叉协同,逐步实现从“外延扩张”向“内涵跃升”的转变。在谈及学科交叉时,杜青介绍了学校在“网络安全+”“脑机接口”等新兴领域的探索实践,强调要通过科教融汇、全要素协同,打造跨学科教学科研平台,形成优势集群。他提出,规划制定应坚持辩证思维、系统思维、创新思维和底线思维,统筹当前与长远、原则与灵活,既守住政策与制度底线,又善于在创新中把握机遇、推动突破,为学院的改革发展提供了理论指导和实践遵循。

天津大学党委宣传部副部长王鑫以“教育舆情管理与舆论引导”为题,结合丰富的案例,对教育舆情的特征与应对进行了深入分析。他指出,舆情本身不可怕,可怕的是缺乏正确的认识与科学的引导。他从健全网络领导体制、整合内容建设职能、综合运用多种治理手段、统筹发展与安全四个方面,阐述了教育舆情管理的关键环节。王鑫指出,当代青年在网络上的舆论生态具有圈层化、小众化、情感化的特点,兴趣与情绪成为其网络互动的核心纽带,教育舆情引导既要重视“情”的价值,理解青年群体的真实需求,也要把握“法”的底线,做到依法依规、情理交融。报告还就如何应对群体极化、防范网络风险、优化师德师风事件处置机制等作出指导。

专题报告后,与会教师分为四组,分别就博士点建设突破口、学科文化建设项目落实、绩效分类评价考核的周期、方式、激励机制等方面展开深入交流与探讨,为学院下一步改革提供了宝贵的思路和建议。朱生玉、宋丽、曹德智、刘垚瑶四位青年教师代表各自小组进行了总结发言。

此次会议不仅为教师们提供了交流思想、凝聚共识的平台,也为学院未来发展注入了新的活力与动力。大家纷纷表示,要将会议精神转化为实际行动,进一步聚焦学科前沿,强化团队协作,助力学院高质量发展。