天津大学第23届“春华杯”颁奖典礼举行

2025-04-29

人间四月天,春光正好,绿意盎然。4月25日,天津大学第23届“春华杯”征文大赛颁奖典礼在卫津路校区举行。

天津市作协副主席、著名作家武歆,天津大学首席辅导员冯翠玲,天津大学人文艺术学院党委书记吕静,获奖学生代表以及人文艺术学院师生代表等100 余人参加典礼。

“春华杯”征文大赛已举办23届,持续时间长达26年。为加强数字中文建设,推进语言文字信息化发展,激发全校学生探索人工智能与人文社科交叉的研究热情,培养兼具人文素养、数字素养和创新思维的复合型人才,本届大赛特别设立“AI赋能写作”特色赛道,鼓励参赛者运用AI大模型进行文学创作,在创造性转化和创新性发展中赓续中华文脉。此外,参赛者数量不断增加、作者学科背景多元化、兼项参赛增多、参与投稿作品数量与质量稳步提升等特点也成为本届“春华杯”征文大赛的新突破。

人文艺术学院党委书记吕静致辞

吕静向大赛获奖同学表示祝贺。她指出,本届赛事呈现出三个鲜明特点:一是参赛学生所在学科覆盖面广,彰显人文浸润成效,体现天大学生博学多才、跨界融合的蓬勃活力;二是创新赛道突破,探索科技人文融合,体现了同学们对科技向善的深刻思考;三是作品质量提升,学术作品与文艺创作均获丰收。吕静向同学们提出了“三个期待”,期待大家扎牢文化根基,讲好中国故事,坚守中华文化立场,用笔触记录中国之治,书写中国式现代化与新时代的青春篇章;期待大家拥抱科技变革,开拓创新途径,在人机协同创作中不断探索,让技术创新与人文关怀交相辉映,打造数字时代的文艺新范式;期待大家坚守学术初心,永葆奋进姿态,不仅将“春华杯”视为赛事平台,更将其作为严谨治学、敢为人先的实践载体。

人文艺术学院教师点评

中文系教师、春华杯各赛道评审小组组长万晓高、李春艳、魏静、周游分别就文学创作赛道、学术论文赛道、专题赛道与AI赋能写作赛道的参赛作品进行点评。

万晓高认为,本次赛事有“四变”和“四不变”。不变的是组织对赛事工作的大力支持、学生对人民生活和文学创作的赤诚之心、作品质量总体向好的态势、评审教师的敬业态度和专业工作。改变的是参赛作品题材有所丰富、单篇作品的体量明显增大、文学作品形式和手法有所创新、作品评审方式坚持人工评审为主与人工智能辅助参考结合。他寄语同学们,要继续扎根生活,扎根人民,提高文学素养,不断提升文学创作水平。

李春艳表示,学术论文赛道作品展现了同学们在各自学科领域中的敏锐洞察力和独到见解认知。在选题的新颖性、研究的深入性、表达的清晰度与逻辑的严密性方面,都表现出了较高水平。希望同学们继续保持学术研究的热情和追求,培养一双善于发现问题的眼睛,对研究对象和研究材料进行缜密梳理和分析表达,持之以恒,厚积薄发。

魏静指出,专题征文赛道体现出同学们对传统文化在现代社会中的价值的深入思考,在人工智能时代,人文精神传承尤为重要,对引导科技规范有序,促进人的全面发展,驱动真善美探索,实现生命理想价值有重要影响。魏静对获奖同学表示祝贺,并倡导大家传递人文精神,构建世界美好和谐。

周游表示,AI赋能写作赛道的开设是在新技术背景之下对文学创作进行的一次有价值的实验。AI赋能创作并不会降低对于创作主体的要求,反而会更加强化。参赛者运用多元的AI工具,创作出题材丰富、情节紧凑、人物形象鲜明、有一定的吸引力的作品,但也存在语言表达生硬、用词不当、过度依赖AI工具、描写手法机械式重复等问题,要在AI赋能时代背景下充分发挥创作主体的能动性。

嘉宾颁奖

与会嘉宾为获奖同学颁发获奖证书。据悉,本届比赛收到了来自各学院各年级同学的积极投稿,共计206份。其中文学赛道作品112份,学术论文36份,专题征文38份,AI赋能写作赛道20份。经过评委会评审,共有57份优秀作品获奖,其中文学作品30 份,学术论文10 份,专题征文10 份,AI赋能写作赛道7份。

获奖学生代表访谈

为引导激励广大青年学子用原创文学作品书写中国之治,用原创文学作品阐释中国式现代化的时代内涵、践行“四个善做善成”,颁奖典礼还设置了访谈与朗诵环节,深入挖掘作品背后的故事。

中文系教师杨君宁与获奖学生代表郭一诺、宗书宇和白小东就文学创作方法与感悟进行现场访谈,分享文学对于个人成长发展的浸润影响。人文艺术学院学生郭一诺介绍了她获得文学赛道一等奖的作品《雪茧》。作品通过双线索叙事法,结合东北方言和诗意语言,展现了女性力量和东北文化的独特魅力。管理与经济学部学生白小东通过对其作品《先天八卦》的分享,强调情感是创作的源泉,只有真正书写人类情感的作品才能触动人心、经受时间考验,展现作者对文字表现的深刻理解。法学院学生宗书宇通过剖析其作品《齐天大圣》的立意和思路,结合自身成长过程中的阅读经历和创作经验,认为写作要扎根于文化时代土壤,成为抒发自身感受、反映群众心声、弘扬时代旋律的重要途径。

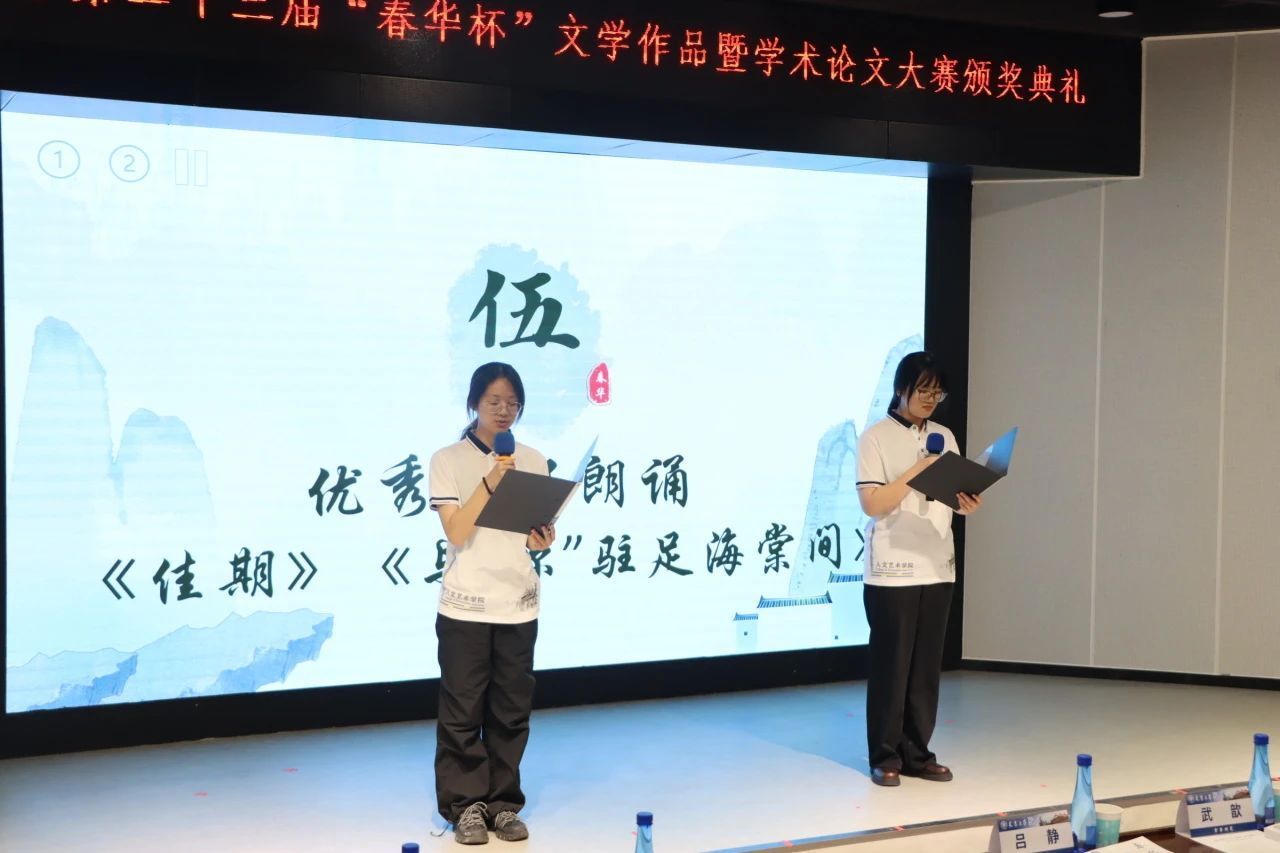

优秀作品诗朗诵

人文艺术学院的金婧珣、张欣然、汪子贺、杨傲然、伍梦琪、卢家瑜六位同学带来诗朗诵《与“你”驻足海棠间》和《佳期》(获奖作品),将在场师生带入诗意境界,进一步加深对天津这座兼具悠久历史与现代风情的城市的了解热爱,感受文学的巨大魅力。

展望未来

时光流转成诗,往事历历在目,春华杯已走过20多个春秋,滋养了天大学子的文学之梦。颁奖典礼上,中文系主任张黎明展望未来发展,并发布了第二十四届“春华杯”征文大赛主题。

到场嘉宾还从个人经历和感悟出发,寄语追梦学子。校党委宣传部青年教师薛子易希望同学们能在快节奏生活中慢下来,感受文字美好。她鼓励大家大胆创作,积极展示,提升修养,放下犹豫和顾虑,寻找更多志同道合的伙伴,迸发出更多灵感和创意。

冯骥才文学艺术研究院青年教师杨毅表示,科技发展、信息泛滥的时代,更需要真诚的写作者,真正的好文字有穿透时光的力量。要用个性化的视角探索世界真相,用诗意的语言重构现实际遇。

武歆阐述了自我认知和阅读的重要性——天赋与勤奋的比例并非固定,而是相互转化,“认识自己”对于矫正人生路径具有重要意义。武歆通过引用著名作家余华对于读多少书、怎么理解读书的观点分析,鼓励同学们保持独立思考和自我探索,并加以持续努力。

颁奖典礼后,武歆还进行了主题为“生活·阅读·写作”的学术讲座,为天大学子传授写作经验、探寻文学深度。